1.鍼灸治療を可能にしている経絡

経絡が全身に張りめぐらされているおかげで、鐵灸をはじめとしたさまざまな治療が可能になっています。

1.1 気と血の通り道

東洋医学の治療では、「気」「血」「津液」の補充や代謝、「五臓六腑」の生理作用、「陰陽」の相互のバランスの、3つの方面を正常な状態にもどし、それによって「正気」を回復し、「病邪(邪気}」を収り去っていきます。

鍼灸治療では、全身に網目のように張りめくらされた「経絡」の上のツボを利用して、これらのことを行います。

経絡は、血管や神経と違い、実際に目に見えるものではないです。

しかし、経絡は、生命エネルギーである「気」や「血」が全身をめぐるための通り道になっています。

経絡はまた、五臓六腑をつなぎ、連絡しています。

五臓六腑が相互に助け合って働くことができるのも、経絡によってそれらがつながれているからです。

1.2 全身に張りめぐらされた経絡の働き

経絡の働きは、「内外を貫いて上下を通す」ことといわれています。

「内外を貫く」というのは、経絡が、体の内側の「臓腑」と体の表面とをつないでいることをあらわします。

「上下を通す」というのは、経絡によって、身体の比較的浅いところに出てきた気や血が、手足や頭のほうへ運ばれていることをあらわします。

このように経絡が全身に張りめぐらされているために、「臓腑」の働きの失調が、経絡の上のツボの異常としてあらわれます。

また逆に、経絡の上のツボを刺激して、気や血の流れを調節することで、臓腑の働きが改善されたりもします。

鐵灸や漢方薬をはじめ、東洋医学のさまざまな治療は、この目に見えない経絡のおかげで可能になっているのです!。

2.気や血の通り道はどこをどれだけ通っているのか

治療に重要な12正経、および督脈と任脈。

臓腑とつながり、手足を通っている12本の経絡と、身体の中心を通っている2本の経絡。

2.1 12本の経絡

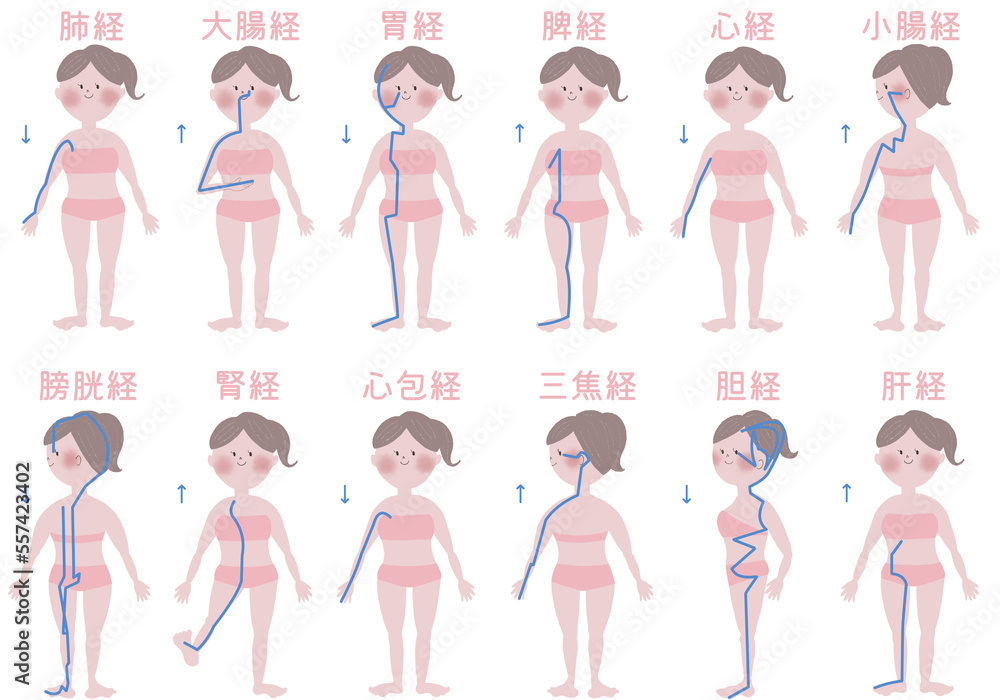

「経絡」の中でも、診察や治療においてとくに重要なのは、「12正経」と呼ばれる12本の経絡です(体の左側と右側にあるので、厳密には24木)。

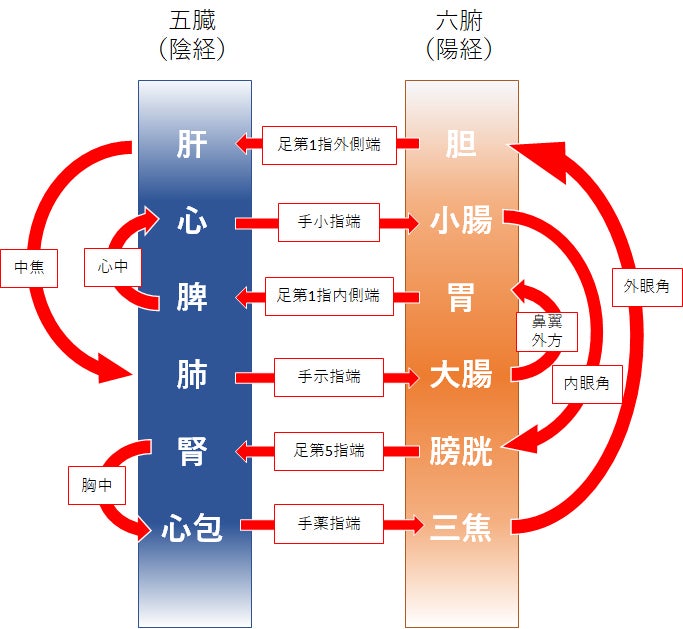

これらの12本の経絡は、それぞれが「心」「肺」「脾」「肝」「腎」に「心包」(「心」をおおう外膜)を加えた「六臓」と、「小腸」「大腸」「胃」「胆」「膀胱」「三焦」の「六腑」のどれかに属しています。

そして、それらはそれぞれ「心経」「肺経」「脾経」「肝経」「骨経」「心包経」「小腸経」「大腸経」「胃経」「胆経」「膀胱経」「三焦経」と呼ばれます。

ところで、東洋医学のベースには、あらゆるものを「陰」と「陽」に分類する考えかたがありますが、12正経も、6つの陰の経絡である「陰経」と、6つの陽の経絡である「陽経」とに分けられます。

六臓に属する経絡は陰経、六腑の属する経絡は陽経とされます。

陰経のうち3本は手、ほかの3本は足を通っています。

陽経も同様に、3本は手を通り、ほかの3本は足を通っています。陰経は手足の内側、陽経は外側を通っています。

さらに、12正経は、手足の先端部分でお互いに連絡し合い、体全体を循環するひとつのループ(輪)をつくっています。

2.2 身体の中心を通る2本の経絡

経絡には、臓腑と直接つながっていない「奇経」という経絡が8本ありますが、その中では「督脈」と「任脈」が重要です。

それは、ほかの6本の経絡と異なり、督脈と任脈はその経絡上に独自の経穴(ツボ)があるからです。

頭のてっぺんから背骨にそって、体の中心を通る督脈は、陽経を統括し、脳の働きを調整します。

任脈は、おなかの側の体の中心を通り、陰経を統括します。

また任脈は、とくに女性の妊娠と関係が深いとされます。

3.経穴(ツボ)とは?

古代中国で発祥した経穴(ツボ)療法は、現在は世界で)ての効果を認められています。

しかし、「よくわからないから」といって敬遠する人も、まだ多いかもしれません。

まずは経穴(ツボ)のこと、セルフケアのコツを知ってください。

経穴(ツボ)の役割

経穴(ツボ)は、気(全身のエネルギー)の通り道(経絡(けいらく))の要所にあるポイントです。

心身のバランスを崩していると、その兆候が経絡を通じてツボに現れるので、ツボを押して刺激を与えることで、気の流れをスムーズにすることができます。

道具もいらず、手軽にできるツボ押しは、身体のセルフメンテナンス方法です。

ぜひ日々の中に取り入れてみてください。

気や血のトラブル、臓腑の不調を反映するとともに、それらの治療のポイントにもなります。

「経穴(ツボ)」とは、体の表面から諸器官に刺激を伝えるスポットのことです。

その多くは「経絡」のライン上にあります。

人体の表面近くには、縦に走る経脈と、経脈をつなぐ絡脈という通路があり、合わせて「経絡」と呼ばれています。

主な経絡は14本あり、頭のてっぺんから手足の先まで気と血を巡らせます。

また、それぞれが五臓六腑と深い関連をもちます。

その経絡に沿って点在する(経穴(ツボ)を刺激すると、関連のある臓や腑に気が出入りし、諸器官の調子を整えることができるのです。

中国では、3000年以上前から経穴(ツボ)ヘの刺激を利用した治療が行われてきました。

経穴(ツボ)を指で押したりもんだりするほか、鍼(はり)を刺したり、灸(きゅう)で温めたりすることで症状を改善する療法です。

その「経穴(ツボ)療法」は日本にも伝わり、長く伝承されてきました。

気や血の通り道にある駅のようなもの

東洋医学の診察や治療では、「12正経」に「督脈」と「任脈」を合わせた14の「経絡」が重要になります。

実際の治療では、これらの経絡の上にある経穴(ツボ)が使われます。

一般に経穴(ツボ)と呼ばれているものは、専門的には、日本では「経穴」、中国では「腧穴」といいます。

穴といっても、実際に、目に見える穴が皮膚にあいているわけではないです。

しかし、目に見えない「気」がそこから出人りしています。

経絡は「気」や「血」の通り道で、経穴(ツボ)はその道の上にある駅のようなものと考えると理解しやすいです。

気や血の流れが滞ったときには、経絡の上の経穴(ツボ)に、それらのトラブルが反映されます。

また、12正経は「臓腑」とつながっているため、その上の経穴(ツボ)には、臓腑の不調も反映されることも多いです。

気や血のトラブル、臓腑の不調は、経穴(ツボ)の痛み、腫れやしこりやへこみといった変化としてあらわれます。

それと同時に、経穴(ツボ)は治療のポイントにもなります。

経穴(ツボ)を刺激することで、気や血の流れを調節し、臓腑の働きを整えることができます。

経穴(ツボ)の探しかた

経穴(ツボ)の位置は「だいたい」でOK

自分で経穴(ツボ)に触れたり、体を動かしたりして経穴(ツボ)に刺激を与える「ツボエクササイズ」を紹介します。

セルフケアでは「経穴(ツボ)の位置がわからないかも」と不安になる方もいるでしょう。

しかし、経穴(ツボ)エクササイズは指1本で経穴(ツボ)を押すだけでなく、手のひらや両手の指先、「だいたい経穴(ツボ)のあたり」を刺激するものです。

それだけでも効果が期待できるので、安心して取り組んでください。

なんらかの症状がある人は、経穴(ツボ)に触れると、痛みやこりや皮膚のつっぱりを感じるかもしれません。

それは、関連する部分の不調に経穴(ツボ)が反応しているのです。

経穴(ツボ)は経絡を通じて体の不調にアクセスする「治療点」であり、不調のサインが表れる「反応点」でもあるのです。

経穴(ツボ)に触れることは、自分の心身の状態を知ることにつながります。

何より「気持ちいい」と感じることで、こころが喜びます。

ぜひ気になるエクササイズから始めてみてください。

経穴(ツボ)の場所は、関節や骨の先端を起点にして、そこから指何本分というかたちで示されます。

しかし、これはあくまでも目安です。

実際の治療では、目安になっている付近を指でさぐりながら、それぞれの人の経穴(ツボ)のある場所を探します。

押してみて、痛かったり、ひびく感じのするところ、あるいは、腫れやしこりやへこみ、皮膚のかさつきなどが現れているところなどに注意しながらさぐっていきます。

※現在世界保健機構(WHO)定されている経穴(ツボ)の数は361。

しかし「素間」という鐵灸治療について書かれた古い書物では、160とされています。

経穴(ツボ)の数は、時代や考えかたによっても変わってきます。

新しく発見されて治療効果が認められる経穴(ツボ)もあり、経穴(ツボ)の進化は現在も続いています。

経穴(ツボ)エクササイズのポイント

①経穴(ツボ)は左右対称に刺激する

経穴(ツボ)は、体の中心線に沿っているもの以外は左右対称に存在する。経穴(ツボ)を刺激する際は、左右とも行うことを忘れずに。

②経穴(ツボ)は正確に押さなくてもOK

経穴(ツボ)はピンポイントで押さなくても、周辺に触れたり温めたりするだけで刺激になる。おおらかな気持ちでケアしよう。

③気持ちいい程度に

押す経穴(ツボ)を押す力加減は.「痛い」ではなく、「気持ちいい」程度にとどめる。経穴(ツボ)に触れただけで痛みを感じるときは、刺激するのをやめよう。

④食事のあとは避ける

食後1時間以内と極端な空腹時は避ける。また、寝る直前には経穴(ツボ)を過度に刺激しないこと。

4.鍼を刺して、痛みや出血は?

鍼治療で使われる鍼の特質

論より証拠、実際に鍼治療を受けてみると、まったく痛いものではないことを実感できます。

4.1 注射針よりも細く柔らかい

「鍼(はり)は痛くて怖いもの」と思ってはいないでしょうか。

鍼(はり)と聞いて注射針をイメージし、注射の場合と同じような痛みを想像しているとしたら、間違いです。

そこで、まず、鍼治療に使う鍼と注射針とをくらべてみましょう。

注射針には、用途に応じてさまざまな太さのものがありますが、採血時に使われるものは直径(外径)0.4~0.8ミリ、予防接種用は直径0.4ミリ。

これに対して、鍼治療で最もよく使われる鍼は、直径O.16~O.2ミリ。

一番細い鍼は直径0.14ミリと、髪の毛ほどの太さしかない(中国では0.35ミリまでの太さのものも使います)。

鍼治療で使われる銭は、注射針のおよそ6分の1から2分の1の細さというわけです。

細いぶん、柔らかくしなり、また、注射針と違って中が空洞になっていないので、抵抗なく皮膚に刺さります。

鍼の長さは15~90ミリ(中国では210ミリ)までの数種類があり、治療する体の部位や目的に応じて使い分けられます。

材質は、ステンレス製が一般的だが、金や銀でできたものもあります。

同じ太さであれば、ステンレス製よりも、金や銀でできたもののほうが、刺したときの刺激が、おだやかで、じんわりとしたものになります。

4.2 通常の鍼治療では出血はない

皮膚は、刺激が一定の量に達しなければ、それを痛みとして感じることはないです。

そこで、鍼灸師は、刺激が痛みを感じる量にまで達しないよう、素早く、軽やかに銭を刺します。

また、鍼灸師は、ツボに関する専門的な知識を身につけているので、危険なところに鍼を刺すことはないです。

刺したところがら血が出ないか不安がる人もいるが、血管に突き刺したりはしないので、出血の心配はほとんどないです。

※ただし、「刺格〔しらく」という特殊な治療では、滞った血を数滴とります。

5.鍼を刺したあとは、どんなことをする?

鍼治療における刺激の量の調節

それぞれの治療の目的に応じて、手技を使い分けたり、置鍼の時間を調節したりします。

5.1 鍼を刺したあとの手技

鍼灸師は、身体の部位に応じて鍼を刺す深さを変えていきます。一般的には、6~45ミリ程度の深さとなります。

そして、鍼を刺入した後は、体の抵抗力の源である「正気」が消耗している場合にはこれを回復させ、発病因fである「病邪(邪気)」が旺盛な場合にはこれを取り除く、ということを目的として操作を行います。

この操作は「補瀉手技(ほしゃしゅぎ)」といわれます。

最も基本的な操作が、鍼を一定の幅で上下に動かす「提挿補瀉(ていそうほしゃ)」と、左右に回転させる「捻転補瀉(ねんてんほしゃ)」という手技です。

操作したあとは、すぐに銭を抜くわけではなく、一定の時間刺したままにしておきます。

これを「置鍼(ちしん)」といいます。

鍼灸師は、鍼の本数や太さ、および操作の時間などを、思考それぞれの状況に合わせて総合的に使い分けます。

たとえば、鍼治療の経験の少ない人や、鍼の感覚(ひびき感)に過敏な人には、細い鍼で、本数を少なめにして治療します。

また、精神不安などの精神面の疾患では、置鍼の時間を長めにします。

5.2 鍼を刺す方法

日本と中国では、鍼を刺す方法が異なります。

日本では、痛みがないよう「管外法」という独自の方法を使います。

これは、鍼よりも少し短い笹の巾に鍼を入れ、管といっしょに皮膚に当てたあと、左手でこれをおさえ、右}の人差し指で管から飛び出している鍼の頭を指で軽くたたいて鍼を入れていく方法です。

これに対し、中国ではこのような管は使わず、片手の指で直接鍼をもち、そのまま鍼を刺します。

一方の手がフリーなのが利点であります※。

※一方の手で、患者の体を支えたり、皮膚をつまんだり、皺(しわ)を伸ばしたりしながら操作できます。

6.鍼治療では、まったく何も感じない?

患者が感じる鋪の感覚。

鍼灸師が刺した鍼に手技を加えるのは、得気という独特の感覚をうながして、治療の効果を高めるため。

6.1 鍼治療で受けるさまざまな感じ

鍼治療は、通常、痛みをともなうものではない。

しかし、まったく何も感じないというわけではない。

鍼灸師が刺した鍼に手技を加えると、患者は、ジーンとしびれるような感じがしたり、重だるいような感じがしたり、圧迫されるような感じがしたり、引っ張られるような感じがしたりするものです。

こうした感覚は、「得気」と呼ばれる鍼のひびき感であって、病みとは異なります。

鍼灸師は、治療において、鍼を媒介にして、手技によって「気」の流れをコントロールします。

鍼を刺したツボからかなり離れたところまでひびきを感じることがあるが、これは気の流れがうまくコントロールされていることのあらわれで、そうした場合のほうが、よい効果を期待できます。

中国では、得気に対する患者の認識もしっかりしていて、これがないと効果が半減することを知っています。

そのため、患者のほうが「まだひびきがきていないから、もう少し操作をつづけて」などと要求することも多いです。

6.2 鍼のひびきが重視されないこともある

鍼の操作法については、鍼灸師の間でも考えかたはさまざまで、いくつもの流派に分かれます。

たとえば、鍼を刺す深さにしても、ほんの数ミリしか刺さない流派や、鍼を皮膚の表面に軽く接触させるだけで治療する流派もあります。

ひびきについての考えかたもまた、流派によって異なります。

なかには、治療の目的に合ったツボが選択されてさえいれば、ひびきのあるかないかは問題でないとする流派もあります。

※中国とくらべ、日本では、難治療に際して、ひびきがそれほど垂視されない場合が多いです。

日本では治療より慰安目的で使りれることが多かったので、患者に極力痛みをあたえることをきらった結果、そうなったのでしょう。

初めて治療を受ける人に、ひびきを摘出と混同する人が多いのも事実です。

7.選んだ経穴(ツボ)が正しいかどうか、どうしてわかる?

鍼灸師が感じる鍼の感覚。

鍼灸師には、選んだ経穴(ツボ)が適切なものかどうかは、治療中にすでに、手先の感覚でわかっている。

7.1 毎治療の効果を測定するさまざまな方法

人の体にある経穴(ツボ)の数は、世界保健機構(WHO)に認定されているもので361、そのほかに、特定の疾患に対して治療の効果が認められている経穴(ツボ)や、新しく発見されたものを合わせれば、1000を越えるだろう。

それだけ多くの経穴(ツボ)の中から、鍼灸師は、治療の目的にもっともかなった経穴(ツボ)をいくつか選び出す。

選んだ経穴(ツボ)が適切であれば、治療のあとに、なんらかの効果が見られるはずだ。

治療の効果の確認には、複数の方法がある。

たとえば、五十肩や腰痛、膝の痛みなどの場合には、治療前と治療後で、数値を測定して比較するとわかりやすいです。

腕や足を上げて、その角度を測定したり、前屈して、床から指先までの距離を測ったりします。

また、痛みやこりが軽減されたかどうかを、患者本人にたずねてみることも、大切な目安になりますね。

7.2 鍼灸師は鍼を通して気を感じる

しかし、こうした方法で治療の効果を確認する以前に、鍼灸師は、手先の感覚によって、選んだ経穴(ツボ)が適切なものか、「気」の流れをコントロールできているかどうかを知ることができます。

選んだ経穴(ツボ)が適切であれば、鍼はスムーズに人っていきます。

そして、気の流れをコントロールできていれば、鍼先から気の躍動を感じたり、しだいに鍼先が重くなったりするのを感じます。

鍼治療は、鍼を媒介にして、鍼灸師と患打との間で、気の交換をするものともいえるでしょう。

8.経穴(ツボ)や経絡を意識しない鐵治療もある

現代医学的な鍼治療

日本では、現代医学の診断にもとづいて、筋肉や自律神経の調節をする鐵灸治療を行っているところも多いです。

8.1 現代医学の鍼もある

不思議に思えるかもしれませんが、日本には、鍼という東洋医学の道具は用いますが、診断や病気の考えかたは現代医学(現代的な西洋医学)にもとづいているという鍼灸師がとても多いのです。

こうした鍼灸師は、もっぱら、筋肉のこりを取り除き、自律神経の調和をはかることなどを目的として治療を行います。

東洋医学の診察はほとんどせず、鍼を刺す部位も、経穴(ツボ)や「経絡」よりも、解剖学にもとづいた筋肉のポイントを重視します。

そうした鍼灸師自身は、自分たちの行う治療を東洋医学と考えていますが、実は、現代医学の中で鍼灸の利用法を追求しているにすぎません。

彼らの鍼灸治療は、鍼灸を用いた現代医学といったほうがよいでしょう。

こうした現状は、国家試験の内容のうち80パーセント以上が現代医学の内容であるため、多くの鍼灸学校のカリキュラムが現代医学偏重になっていることによるところが大きいです。

8.2 スポーツ鍼灸というものもある

アスリート(運動選手)を対象に、筋肉のこりを取り除き、その疲労を回復することを目的として、近年普及してきたのが「スポーツ鍼灸」です。

しかし、これもまた、現代医学的な鍼灸であり、東洋医学とはいいがたいです。

もちろん、スポーツ鍼灸にも、それなりの価値はあります。しかし、スポーツ障害に対する研究が進んでも、内科や婦人科などの一般の病気には応用しにくいことを知っておきましょう。

テレビのスポーツ番組などでアスリートを治療している鍼灸師が紹介され、放映後にその治療院が評判になることがあります。※

しかし、一般の病気で東洋医学による治療を希望し、受診しようというのなら、その評価を再度確認する必要があります。

※ちなみに.マラソン選手として活費した瀬古利彦氏は豊寅治療を受けていたことで有名です。

9.鍼といっても、いろいろなものがある

特殊な鍼と使用法。

鍼治療で使われる鍼はさまざま。形状や便し、かたの異なる特殊な鍼について知っておきましょう。

9.1 刺さない鍼もある

鍼治療では、特殊な鍼も使われます。「皮内叶」と「円皮叶」という小さな鍼は、皮膚に刺してから、テープで同定して使います。

持統的に刺激をあたえることができるのが特徴です。

皮内針は4~8ミリの長さ。15~90ミリの鍼とくらべると、かなり短いです。皮膚の表面に、椥向きに1~2ミリほど刺して、テープで留めます。

円皮針は、直径2~3ミリの丸い輪に、長さ1~1.5ミリの短い鍼がついたもので、見た目は画鋲のようです。

皮膚に直角に刺し、テープで留めて使用する。そのほかに、「三稜叶」という、先端が三角になった鍼もあります。

「刺絡」という特殊な治療に使われます。

皮膚の表面を軽く傷つけ、数滴出出血させる治療法で、「於血」による痛みをはじめ、急性の「熱証」などに効来があるとされます。

また、鍼治療の中には、鍼を刺さずに治療する方法もあります。

刺さない鍼治療によく使われるのは、「てい針」です。金や銀でできた俸で、鍼といっても、先端はとがっていないです。

刺激に敏感な人の中には、実際に鍼を刺さなくても、鍼を経穴(ツボ)に当てるだけで効果があらわれる人がいます。

そのような場合、てい針で、皮膚をやさしくなでさすって治療します。

9.2 灸などとの組み合わせによる鍼治療

鍼と灸を組み合わせて治療する場合もあります。

「灸頭計」は、刺した鍼の頭の部分に、「もぐさ」をつけて点火するものです。

鍼の刺激プラス灸の温熱、赤外線効果で、体の中から温め、冷えをとる効果があるとされます。

そのほかに、刺した鍼に弱い電気を通して刺激する治療法や、鍼を刺した部分に赤外線を当てて温める治療法があります。

10.鍼と灸はどう使い分ける?

灸治療の方法

灸治療はどのように行われるのか。また、鍼治療とくらべて、どのような特徴があるのでしょうか。

10.1 灸も経穴(ツボ)を使って治療を行う

「鍼灸」とひとまとめにして呼ばれることの多い鍼と灸は、どちらも経穴(ツボ)や「経絡」に働きかける治療法です。

金属でできた鍼を使う鍼治療に対し、灸治療では「艾(もぐさ)」を使います。

灸治療に使う艾(もぐさ)は、蓬(よもぎ)の葉の裏側についている白い毛※を集めて乾燥させたものです。

これを少量とって、米粒大の円錐型にひねり、経穴(ツボ)の上にのせて点火します。

治療の目的に応じて、かたさや大小、燃やす時間、火を消すタイミングなどを変えていきます。

艾(もぐさ)を経穴(ツボ)に直接のせて点火する方法は、「直接灸」と呼ばれます。

そのほかに、生姜(しょうが)や大蒜(にんにく)をスライスしたものの上に艾(もぐさ)をのせて点火する「間接灸」という方法や、また、体に刺した鍼の頭の部分に艾(もぐさ)をのせて点火する「灸頭計」という方法もあります。

10.2 冷えの症状に対して効果が高い

鍼と灸の使い分けについて、明確な規定はないです。ただ、灸治療は熱の刺激をあたえて温めるものなので、冷えの症状に対して効果が高いといえます。

逆に、「陽盛体質」や「陰虚体質」の人が過量な灸治療を受けると、かえって悪い影響が出てしまうこともあり注意力必要です。

ちなみに、技術の優れた銭灸師になれば、灸を使わずとも、鍼だけで、患者の体温を上げたり下げたりする操作方法を使いこなせるようになるといわれます。

※「毛茸(もうじょう〕」と呼ばれます。

数年毒かせたものを使うと、よりおだやかな刺激を得られます。

11.指圧や按摩というのは、どんな治療法

指圧や按摩の方法

指圧や按摩は、れっきとした東洋医学の治療法です。

鍼灸と同じ考えかたにもとづいて行われます。

11.1 中国の推掌(すいな)

指圧や按摩は、鍼灸と同じく、ツボや「経絡」に働きかける治療法です。

単純に筋肉のこりをほぐすだけでなく、本来は鍼と同じように「気血」の流れを改善したり、「臓腑」の機能を調節したりする治療法です。

日本と違い、中国には指圧や按摩といった呼び名はなく、それらは「推掌(すいな)」と呼ばれています。

「中医学」の大学には、漢方薬を学ぶ「中医学科」とならんで、鍼灸と推掌(すいな)を学ぶ「鍼灸推掌科」があります。

病院にも「推掌科」があります。推掌には、手を使って皮膚を圧迫する方法以外にも、オイルを塗ってヘラでこそぐ「かつさ療法」などさまざまな手法があります。

それらは、病気のタイプに応じて使い分けられています。

11.2 指圧、按摩、マッサージの違い

指圧、按摩、マッサージには、それぞれ少しずつ違いがあります。※1

.指圧は、ツボを指で押して刺激する治療法です。

推掌(すいな)は、ツボを押したり、経絡にそって皮膚をさすったり、もんだりする治療法です。※2

これに対し、マッサージは、筋肉に働きかけ血液やリンパ液の流れを促進させることが目的であり、ツボや経絡への働きかけを意識するものではないです。

また、マッサージでは、手のすべりをよくするためにオイルやパウダーを塗って、直:接、皮膚にふれていきます。

ところが、推掌(すいな)では、着衣の上に手ぬぐいやタオルをかけ、その上からもんだり、さすったりするのが普通です。

いずれにしろ、日本国内で、直接、皮膚にふれて医療行為を行うには、「按摩マッサージ指圧師」の資格をもっていなければなりません。

もしもっていなければ、無資格医療に当たり、医師法違反になるので注意しておきましょう。※3

※1 ただし、国家資格としては「按摩マッサージ指圧師」として、ひとつのものになっています。

※2 按摩の「按」は「押さえる」、「摩」は「なでる」という意味です。

※3 「タイ式マッサージ」など「一式」の看板を掲げている店にはとくに注意したいですね!。

12.鍼灸と漢方薬は、どのように使い分ける

鍼灸と漢方薬との違い

表にあらわれた症状からだけでは、鍼灸と漢方薬との厳密な使い分けはできません。

12.1 鍼灸と漢方薬との使い分けの目安

日本には、「漢方薬局」を併設する「鍼灸治療院」は少ないです。

そこで、もし日本で東洋医学の治療を受けたいと思ったら、まず、鍼灸治療にするか、漢方薬治療にするか、どちらか一方を選ばなければなりません。

どのようにこの2つを使い分けたらいいのか、中国の場合を参考に考えてみましょう。

中国の「中医学」の総合病院では、たとえば、下痢のような内科的な症状や生理不順のような婦人疾患なら、「中医内科」や「中医婦人科」に行くよう指示されます。

そこでは漢方薬治療が行われます。

また、肩や膝の関節痛のような整形外科的な症状や、顔面マヒおよび脳卒中の後遺症などでは、「鍼灸科」または「推掌(すいな)科」に行くよう折示されます。

とはいえ、このような治療の使い分けは厳密なものではないです。

内科的な症状に対して、鍼灸治療を行う場合もあれば、逆に、整形外科的な症状に対して、漢方薬を使う場合もあります。

一応の目安と考えたほうがよいでしょう。

12.2 使い分けよりも重要なこと

鍼灸治療では、「経絡」の上にあるツボに刺激をあたえて「気血」を調整し、その影響が経絡と関連する「五臓六腑」に及んでいきます。

これに対し、漢方薬は、五臓六胎が薬の成分を吸収したのち、関連する経絡に成分が流れ込んでいくことで、治療の効果が発揮される。

鍼灸治療はまずツボや経絡に、漢方薬治療は五臓六腑に働きかけるということです。

鍼灸治療に漢方薬を併用することで、相乗効果が望めることも多いです。

重篤な患者には、むしろ積極的に2つを併用したほうがよいです。

また、使い分けを考える以前に、診察に当たるのが、きちんと病気のタイプを見分けられる医師や薬剤師かどうかのほうが重要です。

13.気功も東洋医学の治療法?

気功についての基礎知識

気功教室などで教えているのは養生気功。気功には、さまざまな種類があることを知っておこう。

13.1 気候風土と治療法の関係

中国は、国土も広く、地域によって気候風土が大きく異なります。

東洋医学のさまざまな治療法も、もとは中国の各地で生まれ、それぞれの気候風土に合わせて発達してきたものです。

それらがやがて集約され、現在の東洋医学に体系化されました。

漢方薬治療は、気候が温暖で、薬草も豊富な、中国の南部の地域で発達しました。

熱の刺激をあたえて冷えをとる治療法である灸は、冷え込みの強い北部で発達しました。

気功の前身を「導引」といいますが、それは中国の中央部の地域で発達しました。

中国の中央部は湿地帯であり、「気血」の流れを滞らせる原因になる「湿邪」が生じやすいです。

そのため、気血のスムーズな流れを保つ方法として、気功が発達したのです。

13.2 気功のさまざまな種類

現在、中川で行われている気功は、大きく「硬気功」と「戟気功」とに分けられます。

このうち、硬気功は「武術気功」であり、東洋医学の治療法の範噴に入るのは、「医学気功」である軟気功のほうです。

医学気功の軟気功は、さらに「外気功」と「養生気功」に分けられる。

外気功とは、治療者が患者に「気」を送ったり、愚者から発病因子である「病邪(邪気)」を収り除いたりするものです。

養生気功とは、患者白身が、自分で気を鍛錬するものです。

これには、静かに瞑想するように動かずに行う「静功」と、体操のように体を動かして行う「動功」※があり、相互に組み合わせて自己鍛練を行います。

※太極拳(たいきょくけん)や八段錦(はちだんきん)は、動功の一種です。

14.体の不調を感じたときの「万能ツボ」。だれでも探せるポイント

体の不調にツボ押しが効果的ですが、「多すぎて覚えきれない!」という方もいるのでは。

そんなときにおすすめの、さまざまな部位に効く「万能ツボ」を、鍼灸あん摩マッサージ指圧師が教えてくれました。

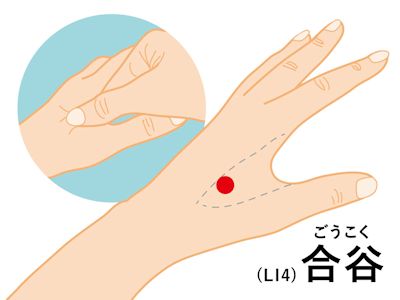

右手の親指と人差し指の間「合谷」の位置を表した赤点

ツボ押し初心者にもおすすめの「万能ツボ」は?

14.1 痛みやストレスを緩和する「合谷」

「合谷(ごうこく)」は“気”の巡りをよくし、エネルギーを補うツボ。腰痛など、とくに痛みの緩和に役立ちます。

①ツボの探し方

左手の親指を右手の親指と人差し指の間に入れる動作

右手の親指と人さし指の間に、左手の親指の第一関節を当てます。

親指と人差し指の間の合谷のツボを示す画像

指を倒したときに先端が来るところが合谷です。

②ツボの押し方

合谷のツボを押す動作

挟むようにして親指の腹を当てます。イタ気持ちいい力で押すと効果的。反対の手も同じように刺激してみましょう。

③合谷のツボにはこんな効果が!

肩こり・ストレス・便秘・風邪・疲れ目・痛み…ほか。

14.2 胃腸の調子や血流をよくする「三陰交」

くるぶし上の三陰交のツボを示す画像

「三陰交(さんいんこう)」は“気・血”の巡りを整える効果が高いツボ。胃腸の働きを整えたり、骨盤内や足の血流を促したりして不調を改善します。

①ツボの探し方

くるぶしの上に手指4本あてる様子

内くるぶしから、指4本分上がったところ。押すと軽い痛みがあります。

②ツボの押し方

三陰交のツボを両手親指で押す画像

両手の親指を重ね、イタ気持ちいいくらいの力でツボを押します。

③三陰交のツボにはこんな効果が!

足の冷えやむくみ・婦人科系の症状・疲れ目・腹痛…ほか。

14.3 消化吸収をサポートする「足三里」

ひざ下の足三里のツボを示す画像

すべての画像を見る(全10枚)

「足三里(あしさんり)」は胃腸の消化吸収を助けるツボ。毎日の食事は“気”のもと。“気”をチャージできる体に整えて、元気をもたらす効果が。

①ツボの探し方

手をL字型に広げて膝のあたりにあてる様子

手をL字型に広げ、ひざ上に親指を引っかけたとき、中指が当たるところ。

②ツボの押し方

足三里のツボを両手親指で押す画像

ひざを両手で包むようにして親指を重ね、ツボをゆっくり押します。

③足三里のツボにはこんな効果が!

胃腸の不調・腰痛・疲れ・ストレス…ほか。

※ ツボ押しを行う場合、妊娠中やその可能性がある方、持病のある方は事前に医師と相談してください。また、試してみて痛みや不調があるときは、すぐ中断してください

※ 西洋医学に基づかない鍼灸やマッサージ、アロマテラピーは体質改善を目指すものであり、効果・効能には個人差があります

15.眠れない夜は2つのツボを押すだけでスッと寝付ける

眠れない要因

体は疲れているのに寝つけない睡眠トラブル。一般的に、寝つくまでに30分~1時間以上かかる場合は入眠に関してトラブルがある状態とされています。

睡眠トラブルの主な要因

・環境の変化や季節の変わり目が原因となる環境要因

・疾患やホルモンバランスの変化による身体的要因

・寝る前のネット利用やアルコール、喫煙、カフェイン過剰摂取による生活習慣的要因

・悩みや不安による心理的要因

これらが単独、または複数重なることで睡眠トラブルは引き起こされます。

夜ツボがオススメ

体は疲れているのに眠れない。次の日もやるべきことがたくさんあるのに眠れない。それがプレッシャーになると、さらに眠れなくなってしまいますよね。そんな時でも、安眠に導くツボを知っていれば安心です。

ツボとは東洋医学では経穴と呼ばれ、「気」「エネルギー」の通り道となる部分を指します。睡眠に関わるツボのみならず、ツボを押すことでこのような嬉しいメリットがありますよ。

・血液循環が良くなる

・冷えを改善する

・筋肉をほぐす

・リラックス効果を高める

・副交感神経を優位にする

普段からツボを押して寝る習慣をつけておけば、それが入眠ルーティーンとなり、自然と体が反応してくれます。ツボ自体の効果と入眠ルーティーンの相乗効果で、寝落ちできる体とメンタルになっていくでしょう。

寝落ちのツボ2選

では、安眠に導き寝落ちできる心身に整えてくれるツボを2つご紹介します。

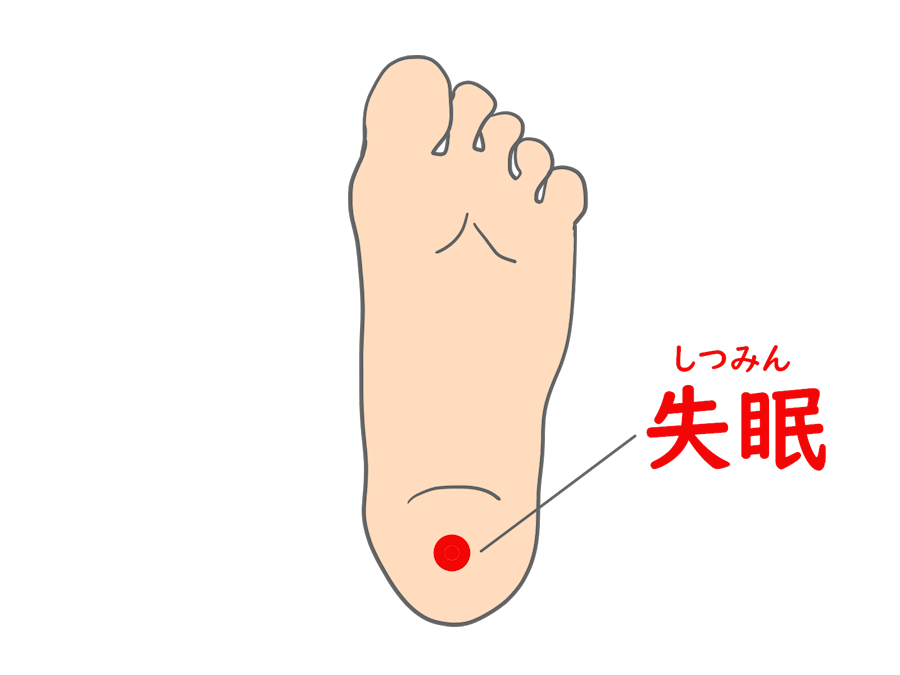

失眠のツボ~不眠緩和のツボ

カカトの中央、少しへこんだ場所にあります。

ゆったり呼吸をしながら指で数秒圧をかける、トントンと叩く、布団でカカトをこするなどして心地良い刺激を入れましょう。

安眠のツボ~眠気を誘うツボ

耳の後ろの出っ張った骨の下へりから指1本分くらい下にあります。

場所が少しわかりにくいので耳たぶの下くらいの高さで首の大きなスジ(胸鎖乳突筋)に触れて刺激を入れればOKです。仰向けになり、首すじに人差し指、中指、薬指の3本指をそえて頭を左右にゆっくりと振りましょう。

16.元気を出すためのとっておきのツボ

精神が安定し、体と心の疲れを癒す「湧泉のツボ」押し方

16.1 ツボとは

ツボは「経穴(ケイケツ)」とも呼ばれ、東洋医学の考えに基づく、「気の流れる川」=「経絡(ケイラク)」に点在し、全身に361個も存在しています。経絡は川のように全身をくまなく流れ、それぞれ特定の臓腑に流れ込み、身体機能を活性化させると考えられています。そんな経絡上の気血の出入りを管理しているのがツボ。

気が詰まったり少なすぎたりすると、ツボ周辺がコリコリに固かったり、逆にヘナっと弱くなったりします。つまり、不調が生じたらツボ刺激をすることでからだを整えられる、というわけです。

16.2 生命力が湧き上がるツボ「湧泉」

今回紹介するのは、足裏にあるツボ「湧泉(ゆうせん)」。湧泉は腎経絡にあるツボで、元気の気が泉の様に湧き上がる場所と言われています。

東洋医学で「腎」というと、生命力や精が宿る場所。心との繋がりも深い非常に重要なポイントです。また、腎は「恐れ」も生み出す場所ともされ、中国の本には腎の気血の通りを良くすることで、精神の安定、ショック・癇癪・ヒステリーの鎮静を得ることができると書かれています。

16.3 湧泉のツボの場所

足の裏、足の全部の指をギュッと曲げた時にシワシワに凹む場所、土踏の上部、漢字の人の形のように凹んでいる内側、を目安に探してみましょう。

16.4 湧泉のツボの効能

・全身の血行を促進し、体温を上げる

・冷え性、ストレスによる不調

・自律神経を整える

・不眠解消

・頭痛、首こり、肩こり、腰痛、のど痛、生理痛の緩和

・疲労回復

・ホルモンバランスを整える

・免疫力を高める

・ショック、癇癪、精神的負担の鎮静

16.5 湧泉のツボの押し方

1、足ツボ棒、または両手の親指でツボをゆっくり3秒程度押す

2、これを3~5セット、柔らかくなるまで繰り返す

※ゴルフボール、テニスボールを当てて上に乗り足踏みしたり、お灸やカイロ、ドライヤーで温めるのもいいでしょう。

17.季節の変わり目は「むくみ解消万能ツボ」で!

身体の除湿器と言われる膝下のツボを押してみようね!

17.1 むくみは、身体の余分な水分が原因

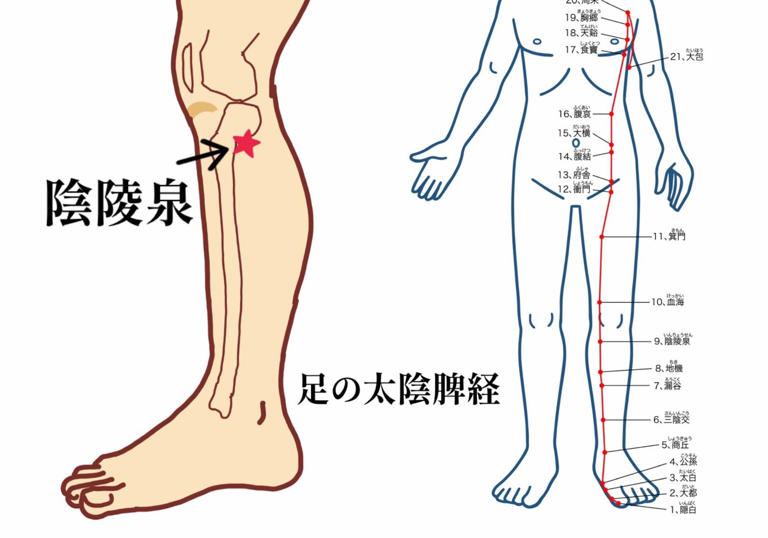

陰陵泉(いんりょうせん)は、体内の「水」のめぐりを整え、さまざまな不調に効果を発揮する万能なツボとして知られています。

体内の余分な水分(東洋医学でいう「湿」)の代謝を調整する作用が強いため、むくみや水太りの改善に役立ちます。

特に梅雨や秋の長雨の季節など、湿気が多い時期の体調不良(だるさ、胃腸の不調)に効果的。脚のむくみだけでなく、顔のむくみや体全体の重だるさにも効くとされています。

17.2 ツボ(経穴:けいけつ)とは?

「ツボ」とは、東洋医学で病気の予防や治療に用いられる体表面の特定の部位のことで、正式には「経穴(けいけつ)」と呼ばれます。ツボを理解するための基本概念は次の2つです。

経絡(けいらく):体内に張り巡らされた「気(き)」や「血(けつ)」が流れる通路のこと。内臓(臓腑)と体表を結ぶ情報伝達ネットワークのような役割を担います。

ツボ(経穴):この経絡上に点在し、「気や血が出入りする場所」「経絡が合流・分岐する重要なポイント」とされます。体内に不調が生じると、その反応がツボに痛みや硬さ、冷え、しこりなどとして現れると考えられています。

ツボを刺激することで経絡の流れが整い、その影響が内臓や全身に及ぶことで体調が改善されるといわれています。

17.3 陰陵泉のツボはこちら

陰陵泉は「足の太陰脾経」という経絡に属し、水(湿)の調整に関わる重要なツボ(合穴)です。専門的には「脾経の合水穴(ごうすいけつ)」とも呼ばれます。

17.4 主な効果・効能

下半身のむくみ・だるさの改善

胃腸機能の調整(下痢・消化不良・食欲不振)

婦人科系の不調(生理痛・生理不順)

腰痛・膝の痛み

冷え性の改善

自律神経のバランスを整える

ツボの場所の探し方

椅子に座るか、膝を軽く曲げた状態になります。

膝の曲がった折り目の線から、すねの骨(脛骨)をなぞって下に向かいます。

指が止まるくぼみ(骨のすぐ下)に位置します。

比較的見つけやすいツボです。軽く押してみて「ズーン」と響くような感覚や、少し痛みを感じる場所が目安です。

17.5 刺激の方法

親指の腹で、骨の下に向かってゆっくり垂直に押します。

心地よい痛みを感じる程度の強さで5秒ほど押し、ゆっくり離すのを数回繰り返します。

肘を使うと、力を使わずにしっかり刺激することができます。

むくみが強いときや胃腸の調子が悪いときは、他の部位よりも強く反応を感じやすい傾向があります。

お灸で温めるのも効果的です。特に梅雨や湿気の多い時期、長時間立ち仕事をした後のむくみ対策におすすめです。

17.6 注意事項

以下の場合は、専門家(医師や鍼灸師など)に相談のうえで行ってください。

食後30分?1時間以内(消化不良を起こす可能性)

飲酒後(血行が促進され、体調が急変するおそれ)

高熱・極度の疲労時(体への負担が大きい)

皮膚に異常がある部位(傷、湿疹、炎症、腫れなど)

重篤な疾患がある場合(心臓病、がんなど)

妊娠中(三陰交など流産や早産を誘発するツボがあるため)

※本記事は一般的な健康情報を紹介するものであり、効果や効能を保証するものではありません。また、医療行為を目的とするものではありません。実践の際はご自身の体調に合わせ、無理のない範囲で行ってください。