いい漢方薬局との出会いにより、自分や家族の健康、生活のみならず、人生そのものが変わったという人が大勢います。

中医学に触れ、自分自身の心と体を見つめ直すようになると、「病気になったら、病院で治してもらえばいい」という意識が変わり、自分で健康を管理し、不調を改善していこうという考え方になっていきます。

中医学の考え方を知っておくことは、超高齢社会を前向きに乗り切り、不安を感じることなく人生を送る「カギ」になるのではないでしょうか。

今年も、素晴らしい薬剤師の方々と巡り合えました。

病名にとらわれず、その人が抱える不調やその原因を丸ごと包み込むように接しているのが印象的でした。

ひとりでも多くの方に、「中医学と知りあえて本当によかった」と思っていただけるようにこのWebを編集しました。

どうぞお手元に置いて、ご活用ください。

漢方で未病を治し、病気になりにくい身体をつくる

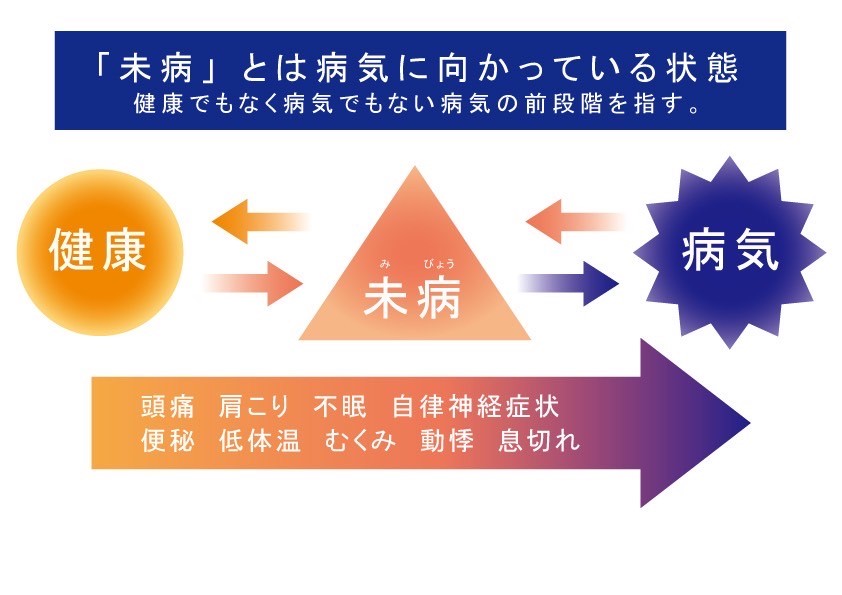

「未病」とは”病気が本格的に発症する前の状態”のことです。

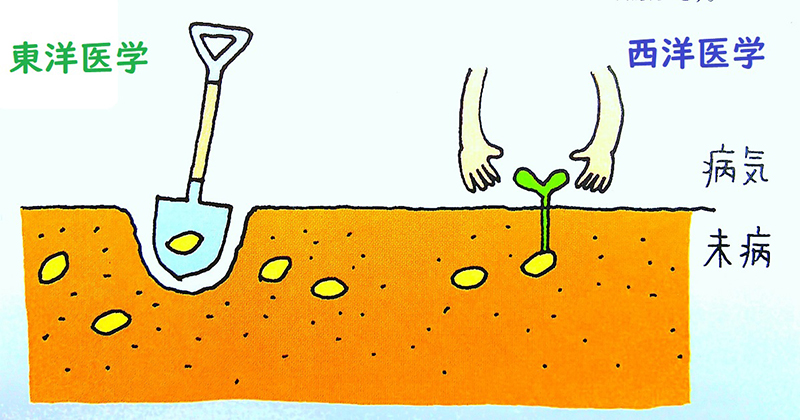

つまり「未病を治す」とは、病気になる前にその兆しを見つけて、病気が顕在化する前に防ぐことなのです。

しかしどうしたら、未病を治すことができるのでしょう?

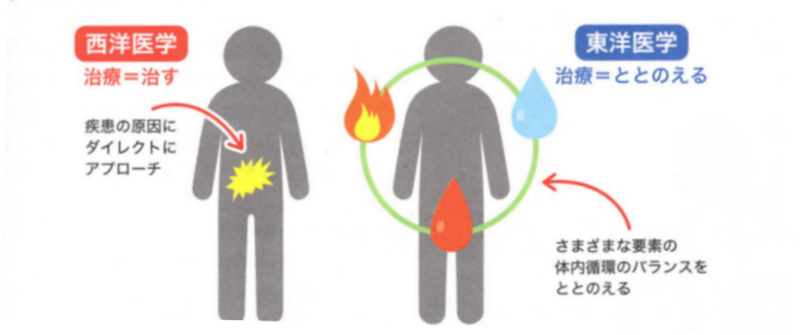

西洋医学と東洋医学、その違いを比べてみると、答えが見えてきます。

東洋医学と西洋医学、その健康観の大きな違い

自分の健康状態をチェックするとき、私たちは何をするでしょうか。

例えば身体重や身体脂肪率などを測ったり、それが正常値かどうかを確認したりしないでしょうか。

この「健康を数値で測る」という考え方は、西洋医学の影響を強く受けているものです。血液検査や尿検査での数値

レントゲンやMRI、CTやエコーなどの画像診断

その数値が基準値を超えたり、画像による異常により『病気』と判断します。

身体の状態を示すデータが、変わらずに一定の値を保っている状態を「健康」とみなす。これは西洋医学の特徴だと言えるでLよう。

一方、東洋医学の場合は「身体はいつも変化している」という健康観が特徴です。

人間の身体は自然の一部であることから、自然界に一瞬として同じ状態がないように、人間の身体も常に変化し続けていると考えるのです。

そのため東洋医学では、身体重や身体脂肪率といった数値が正常値かどうかという視点では健康状態を判断Lません。

そうした数値には表れない、「身体の声」に耳を傾けるのです。

「身体の声」とは、身体がほてる、食欲がない、のどが渇く…といった、ちょっとした身体の変調のことです。

「それは単なる病気の症状では」と思われるかもしれませんが、これはまだ病気にはなっていない状態です。

病原体に襲われかけている身体が、その病原体と闘うために全身のエネルギーを集中させるために起こる、「エネルギーバランスの偏り」なのです。

東洋医学では「身体の声」を聞いて未病を治していく

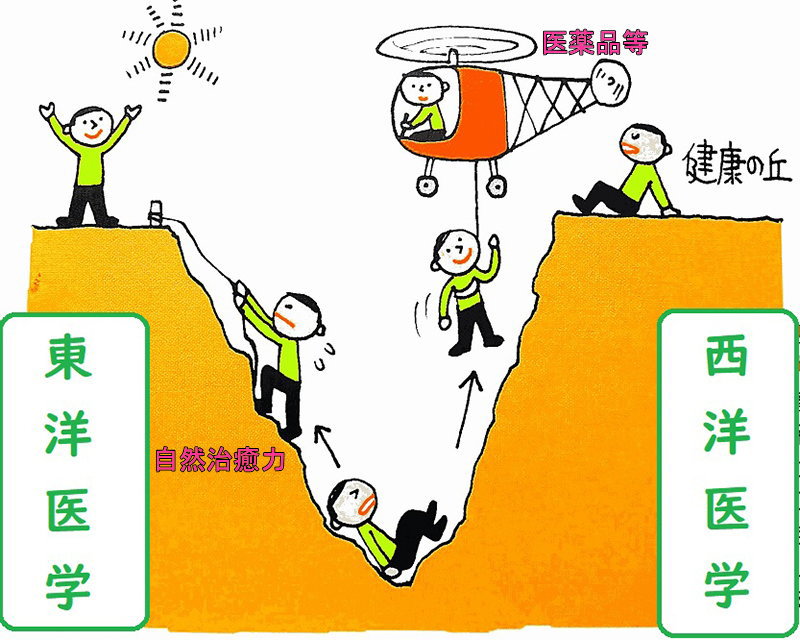

このエネルギーバランスの偏りを、薬などで無理にもとに戻してしまったら、身体が本来持つ自然治癒力を弱めてしまうことになります。

そのため東洋医学では、「エネルギーバランスの偏り」を無理にただすのではなく、自然治癒力の働きをサポートするための治療を行います。

すなわち、身体が今どうしたいと思っているのか、その”身体の声”に耳を傾け、変化にうまく対応しながら病気になりにくい状態に導くわけなのです。

身体の声を聞くことで、病気を未然に防ぎますね!。

対症療法を得意とする西洋医学に対し、東洋医学は「未病」を取り扱えることが特徴なのですよ!。

東洋医学とは

未病を治し、病気にならない身体を作る東洋医学。

東洋医学では『未病』という言葉が使われます。

病気ではないが、なんとなく身体が不調である。

症状はあるが、病気という診断はない。

などです。

東洋医学では四診法といい次の4つでみられるといわれます。

問診:お話をして自覚症状などを聞き取ること

聞診:声の調子や呼吸の音など

切診:脈などの状態

望診:身体を診ることで診断する方法(舌診など)

大きな違いは東洋医学では『未病』も対象範囲となることです。

東洋医学の場合、身体の状態を一定の範囲内に収めようとするのではなく、環境や体内に起こるあらゆる変化に柔軟

に対応できる身体作りをめざします。

また、変化に身体がうまく対応しきれず、体に変調が起こったときも、「未病」のうちに体調の回復をサポートします。

このようにして病気になりにくい身体を作っていくことが、東洋医学の目的なのです。

西洋医学とは

症状が数値に表れないと診断できない西洋医学

健康状態を数値も則る西洋医学です。

しかし、数値には表れていないのに異常が隠れている場合もあれば、数値が異常値なのに健康である場合もあり、必ずしも万櫨なはいえない面もあります。

そのため、病気に気づいたときにはかなり病状が進行してしまっていたり、病気の存在に気づけずに突然危険な状態を迎えてしまったりといったことも起こるのです。

診断と治療が一体の漢方治療

日本の漢方治療は、数千年の歴史をもつ、中国の伝統医学をルーツとしています。

ところが、江戸幕府が鎖国体制をとって以来、つい十数年前の中国との国交回復まで、三百数十年にわたって交流がほとんど途絶えていました。

その間、両国の漢方治療が独自の発展を遂げ、現代の中医学は新中国成立後に新たな整理が加えられ、体系化が進められたという側面ももっていますから、同じ漢方治療といっても、異なる点も多いわけです。

なかでも、特に違うのが診蘇方法です.中国では、診断方法のシステムを「弁証論治」といいますが、これは証を弁別して治療方針をおずるという意味です。

日本の場合ですと「随証治療」ということばがありますが、これは証にしたがoて治療するという意味です。

この<証〉という概念が日本と中国では違います。

漢方薬にはOO湯とかOO丸とかありますが、^証〉はそういテ処方が適応する症候群のような意味で使われていて、小柴胡湯という処方が適応する症候群、八味地黄丸という処方が適応する症候群というわけです。

そして、証を鑑別していくうちに自然に処方が出てきまずから、診断と治療がほとんど一体になっています。

中国医学では「弁証・論治」、すなわち弁証と論治の二段階の作業になっていて、弁証が診断、論治が治療に当たると考えてよいと思います。

これを進める方法を、理・法・方・薬Vということばで表現します。

ひとりひとりの病態に合わせ治療法

まず、その人の体内にとんな病変が起こっているかを、弁証とい、り作業で診断します。

これが理の段階です。つまり、理費に照らし合わせて病態を突き止めるわけてす。

たとえば、陰陽という二元的な概念で、この人は陰分が不足して陽気が余っている覇気であるヒいう見方もあるし、五臓六儲の概念を用いて肩気がどこにあるかを見ることもあヶます。

このような作業を通じて病態を判断するわけです。

その次の段階が法、つまり治療方法です。

理の作=業で、たとえば腎の陽気が不足している〈腎陽不足〉と出たら^温補腎陽Vという治療方法をとることになります。

そして、次の段階で初めて方剤を選びます。

温哺育陽〉に対応するのは八味地黄丸としますと、さらに、その人の体質や季節、その土地の気候などを考えて、処方中のひとつひとつの薬物を吟味します。

つまり、方剤をそのまま使うのではなく、個人個人の状態に合わせて変えていくわけです。

生薬の組み合わせや分量まで変更

中国医学のいちばん大きな特徴は、生薬を使うことです。

いわゆる草根木皮を使う治療は、インドなど世界のどの文明圏でも発生していますが、その中で中医学のに優れた点は、薬物を組み合わせて使うことを発見したことです。

ですから、中医学では、一人ひとりの体質の差異などに合わせて細かく処方していきます。

日本の場合だと、八味地黄丸が適応するとなったら、多少は対症療法的に他の薬物を加えることはあっても、薬の分量比までは、あまりいじりません。

また、子供以外では服用する分量もそんなに変えないのがふつうです。

中国では、人によっては特定の方剤を選ばずに、薬物を並べて処方を書いていき、直接その人に合った方剤を作りていくという方針をとることもあります。

漢方薬の使い方ひとつとっても、かなり違いが出てくるわけです。

まとめ

東洋医学

病気の谷から自力で上がることが出来るように、自然治癒力を引き出して治療するのが東洋医学。

谷が深い(=病気が長期化している)と上がる(治療)までに時間がかかる。

西洋医学

病気の谷に落ちた身体をヘリコプターでつり上げるように、 薬などが身体の働きを肩代わりすることで治療するのが西洋医学。 時間をかけずに谷から上がる(=治療する)とこが出来る。

東洋医学は「人を治し」、西洋医学は「病気を治す」

| 項目 | 東洋医学 | 西洋医学 |

| 目的 | 機能バランス・自然治癒 | 病気の原因を特定し取り除く |

| 対象 | 気・経絡・生体機能 | 症状・病名・数値・異常部位 |

| 診断方法 | 問診・舌診・脈診 | 血液検査・尿検査・レントゲン |

| 治療方法 | 漢方薬・鍼灸・薬膳・整骨・太極拳 | 医薬品・手術・対症療法 |

| 効果が出やすい範囲 | 未病・慢性疲労・自律神経失調症 | 急性疲労・感染症・外科疾患 |

| 治療期間 | 中長期期間・体質改善 | 短期的・即効性 |