中医学とは、中国の伝統医学であり、数千年の歴史を持つ医療体系です。

全体論的なアプローチに基づき、人体を一つの有機的な全体として捉え、バランスを保つことで健康を維持することを目指します。

中医学では、鍼灸や中薬、推拿、気功などの治療法が用いられ、患者の症状や体質に応じた診断が行われます。

陰陽五行説とは

東洋医学理論のベースにあるのが、「陰陽五行説」と呼ばれる思想です。

「陰陽論」と「五行説」の2つがいっしょになったものですが、どちらも自然や人体の観察から生まれた哲学的な思考法です。

陰陽論では、自然界のあらゆるものを「陰」と「陽」の、対立する2つの要素に分けて考えます。

陰と陽は相反する性質をもっているが、一方がどちらかを打ち負かしてしまうことのないように、常にバランスをとりあっています。

自然界では、夜は陰で、昼は陽、月は険㌻太陽は陽、水は陰で、火は陽とされます。

また、人体では、「五臓」が陰で、「六腑」が陽、背中が陽で、おなかが陰とされます。

こうした陰と陽の分類は絶対的なものではなく、比較する相手によって変化します。

たとえば、背中とくらべるとおなかは陰ですが、同じおなかでも上のほうは陽で、下のほうは陰となるといった具合です。

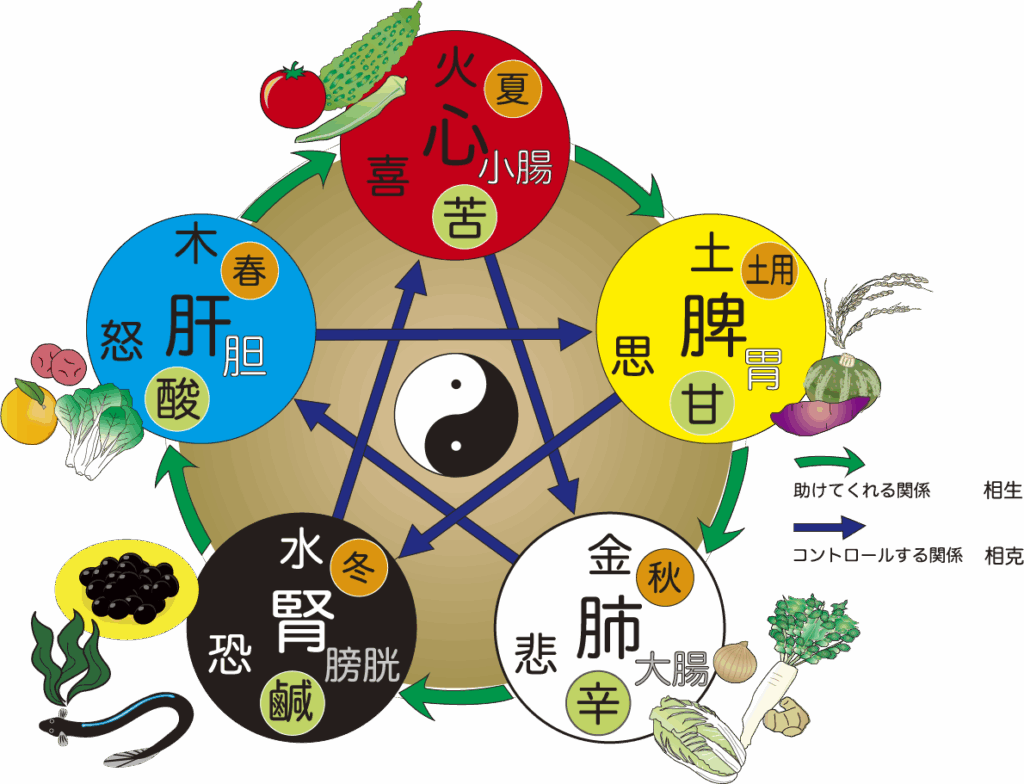

五行説では、自然界のさまざまな要素を「木」「火」「.t」「金」「水」の5つの要素である「五行」に分けて考えます。

これらの5つの要素には、それぞれ特徴的な性質があります。

木はまっすぐ上に伸びる性質、火は燃え上がる性質、土は生み育てる性質、金は変化・収縮させる性質、水は下に流れて潤いをあたえる性質があるとされます。

それぞれの性質によって、五行は、お互いに助け合ったり、牽制し合ったりしながら、全体のバランスを保っています。

五行が相互に助け合う関係を「相生」といい、牽制し合う関係を「相克」といいます。

人体の「五臓」の閲にも、こうした相生や相克の関係があり、五行説の考えかたは診断や治療にも生かされています。

「天人合一」思想とは

東洋医学では、自然と人体は同じ要素をもっていると考え、自然界の現象を参考に体内のしくみや異常を想定します。

●人体と天地自然は同じ要素をもっている

人も自然の一部と考える東洋.医学では、自然を大宇宙、人を小宇宙として、大宇宙の法則は小宇宙にも働くと考えています。

たとえば、自然界では5つの季節の変化により、風・暑火・湿・燥・寒という気候が生まれ、これが激しいと人体を吉する病邪(体外に発生するため外邪とも呼ばれる)となります。

一方、生活習慣の乱れによって体内に起こる変化のことは、内傷五邪と呼んでいます。

外邪と内傷五邪は対応しており、願似した特徴の病状を起こします。

こうした自然の変化と人体との相関関係を「天人合一」といい、「陰陽論」や「五行論」とともに、中医学の考え方の原点となっています。

実証と虚証とは

病気の原因になっているものと、体の抵抗力の源である正気、そのせめぎあいの結果を説明している。

●病気の原因と体の防御力とのせめぎあい

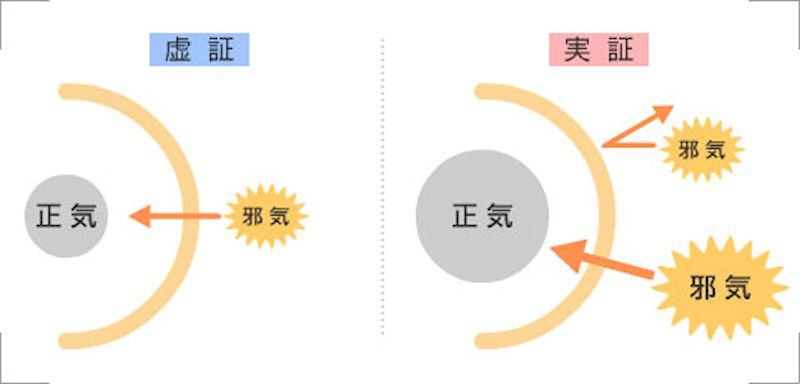

中医学の診断では、病気の性質や病状をあらわすときに、「実証」と「虚証」という相対する名称がよく使われます。

人が病気になるのは、発病因子である「病邪(邪気)」と体の抵抗力の源である「正気」とのせめぎあいの結果、病邪が勝ったときです。

実証・虚証という名称は、発病の要因が病邪の側にあるのか、正気の側にあるのかを判断して使われます。

実証と呼ばれるのは、体の防御力は充分なのに、病邪の勢いが強すぎる(「実している」という)ために病気になってしまった場合です。

逆に、虚証と呼ばれるのは、体の抵抗力が低下している「虚している」という)ために、病邪はそれほど強くないのに病気になってしまった場合です。

たとえば、感染力の強いウイルス性のかぜが流行して、ふだんは元気な人でもそれにかかってしまうという場合は、実証です。

しかし、ふつうの人ならかぜを引かないようなちょっとしたクーラーの冷気でも、正気が虚しているため、すぐにかぜを引いてしまうという場合は、虚証といえます。

同じかぜでも、虚証か実証かによって病状は異なり、当然、治療法も違ってきます。

●がっちり型=実証 やせ型=虚証というのは正確ではない

「がっちり体型で体力のある人は実証で、やせ型で虚弱体質の人は虚証」と考える人も多いようだが、これはあまり正確ではないです。

たとえば、がっちり体型で、ふだんは体力のある人でも、疲労が原因で発病すれば、その病気に関しては、虚証ということになります。

つまり、実証・虚証というのは、あくまでも治したい病気を分析した結果の判断であって、その治したい病気は、かならずしも、ふだんの体質とマッチするとは限らないのです。

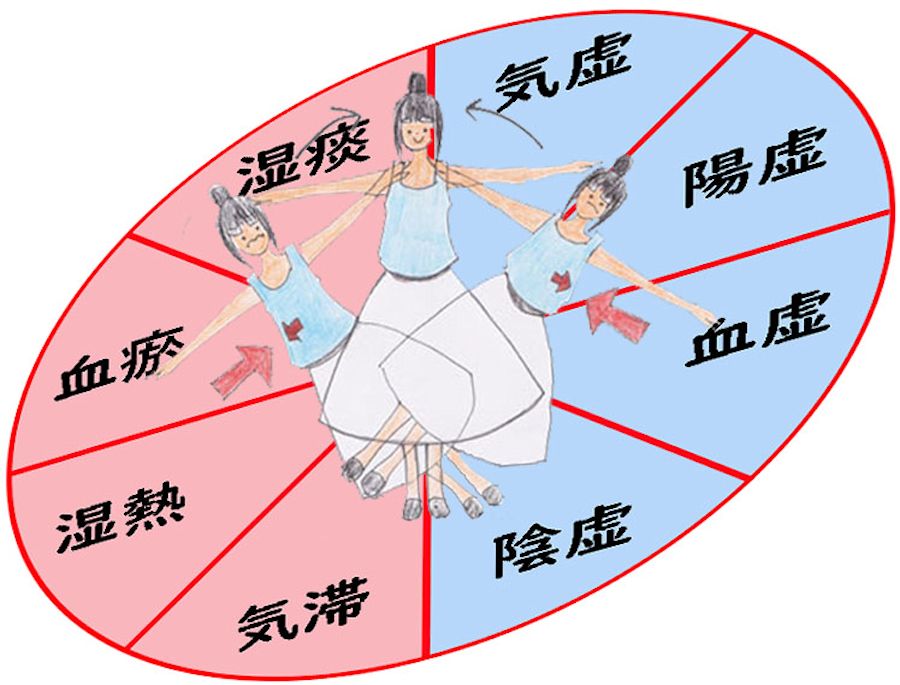

中医学の健康状態とは

身体の抵抗力の源である正気が充実してこそ、病気にかかりにくい身体の状態を維持することができます。

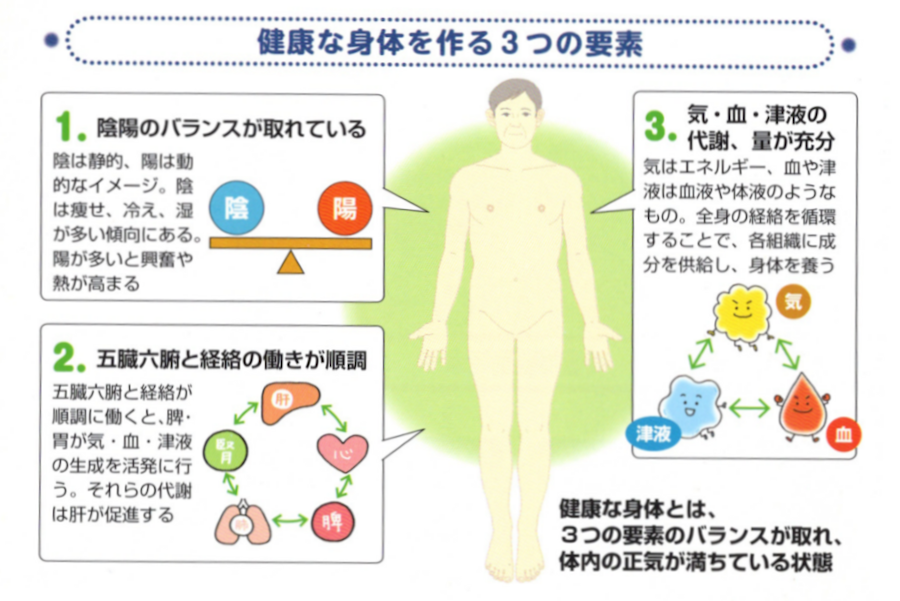

●健康状態の決め手は、正気の充実

現代医学(現代的な西洋医学)では、血液検沓などの値が正常範囲内におさまっていれば、健康だとされます。

しかし、実際には、正常の範囲でも症状をうったえる人もいるし、また、正常値を上わっていても平気な人もいます。

東洋医学では、検査の植は参考にするが、それを中心にして、病気を判断することはないです。

東洋医学的に健康を考えるとき、重要な指標になるのは、免疫力や抵抗力の源とされる「正気」の充実です。

そのためには、

①「気」「血」「津液」の補充や代「耐が1’分であること、

②寸五臓六蹄」の働きが順調であること、

③「陰腸」のバランスがとれていることが条件になます。

●気・血・津液が正気を生み出す

気・血・津液は、人身体をつくったり、活動させたりするための基礎的な物質とされています。

正気も気・血・津液から生み出されるため、これらが不足していたり、あるいは代.討が悪かったりすると、病気になりやすくなります。

●五臓六腑の働き

気・血・津液をつくり、その補充や代謝を行うのは五臓六腑であります。

六腑が順調に働けば、気・血・津液は充実し、それによって正気も充実します。

●陰陽のバランス

東洋医学のベースには、対になる2つのものを「陰」と「陽」に分類して考える「陰剛論」があります。

人の身体では、背中側が陽、おなか側が陰口「五臓」が陰、「六腑」が陽。気・血・津液では、気が陽、血と津液が陰とされます。

陰陽論によると、陰と陽の間にはいくつかの法則があります。

陰陽のバランスが乱れによってその法則がくずれ、それが気・血・津液にまで及ぶと、正気は充実できずに、病気になりやすくなります。

鍼灸・治療法

東洋医学の治療法には、大きく分けて施術をする「鐵灸・按摩」と薬を処方する「漢方」があります。

症状に合わせてこれらを別々に用いたり、併せて用いて治療します。

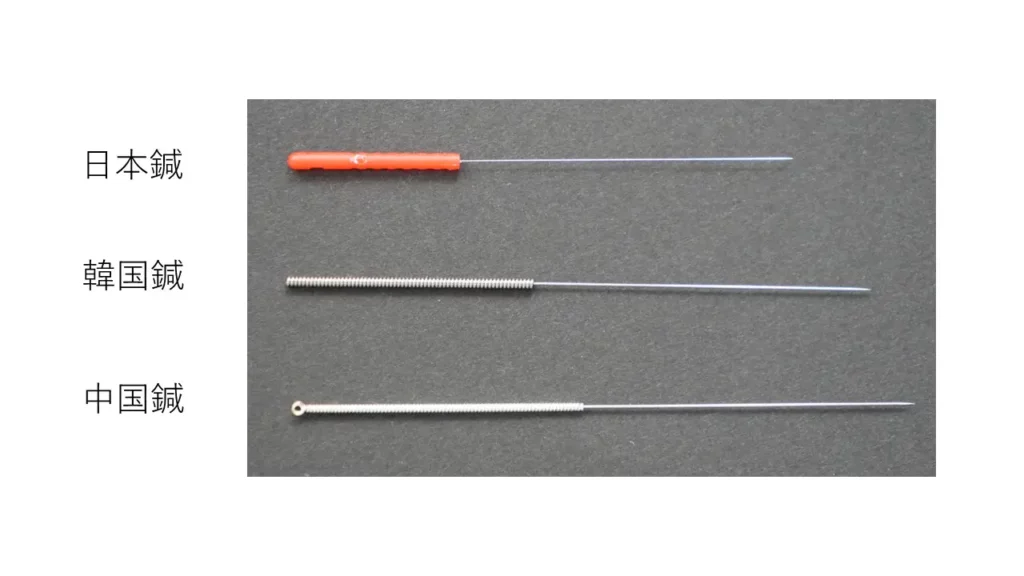

●鍼(はり)

細い鐵を刺してツポに働きかける。

非常に細い鐵をツボに刺して刺激を与え.ツボから体を流れる「気」に働きかけて、体内の患部や不調の原因となっている部位の調子を整えます。

身体中を巡る纏鱈により、たとえば足のツボに刺激を与えることで、頭の症状を治療することもできる。

治療には注射針の6分の1から2分の1という細い鐵(はり)が用いられるため、ほとんど痛みは感じないです。

●灸(きゅう)

もぐさに火をつけ、ツボを温める。

ツボに刺激を与えて体内の不調を正す考え方は鍍と同じですが、ツボに乗せたもぐさに火をつけて温める灸は.冷えの症状にとくに効果があります。

灸をツボの1点にすえるだけで、全身の血行をよくし、温めることができます。

ツボに乗せるもぐさの大きさや固さ、燃やす時間などは治療の目的に応じて変わります。

●按摩(あんま)

ツボや経絡を手のみで刺激する。

押す、もむ、さする、なでるなどの手技を使い分けながら、ツボとともに「経絡」を刺激する療法。身体の中心から外に向かって行うのが特徴です。

経絡やツボを手で押す按摩は.不調の緩和だけでなく、リラクゼーション効果もあります。

按摩と同じようにツボを指で押して刺激する「指圧」は日本で独自に発達した手技療法です。