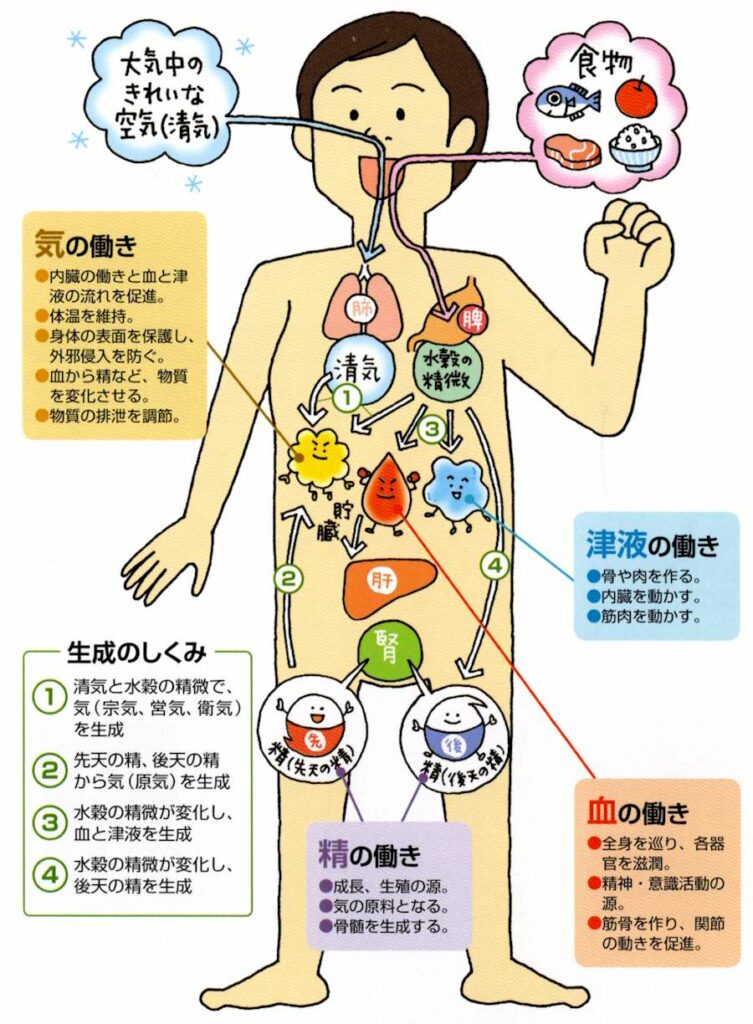

東洋医学では、体質を「気・血・津液」のいずれかが不足している「虚弱体質」と、これらの代謝に異常がある「代謝障害体質」に大きく分け、さらにそれぞれを細かく分類しています。

虚弱体寅には、血の不足で起こる貧血のように絶対的な量が足りない場合と、気や津液の2つと比べて相対的な血の量が少ない場合という、2つのパターンがあります。

これらの量には個人差があり、とくに杣対的な不足の場合は自分でも自覚のないことがあります。

また、気・血・津液の状態は化活環堵や血止活などによっても変わります。

人によっては、2つ以上のタイプが重なる複合体質の場合もあります。

あなたの体質の分類チェック

あなたの体質は?

虚弱体質

気・血・津液のどれかが不足している状態

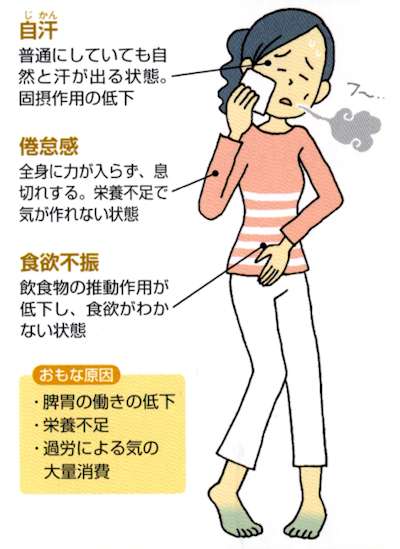

1.気虚体質

不摂生や過労、胃腸の冷えで気が不足。

●症状・特徴

生命活動の根幹となる「気」(生命エネルギー)の不足が気虚です。

不摂生になりがちな現代人に多くみられ、過労や睡眠不足により気が不足し、食べ物からエネルギーを吸収するカも落ちています。

日本人は胃腸が弱い人が多いですが、刺し身などの生ものや生野菜、果物、冷たい飲み物は胃腸を冷やして弱めるため、気虚になりやすくなります。

また、先天的な気の不足、老化によるもののほか、慢性疾患のある人や生理中も気虚になりやすくなります。

気が不足すると疲れやすくなり、胃腸の不調、食欲低下、風邪をひきやすくなる、便がやわらかくなるなど、さまざまな不調を引き起こします。

特徴的な症状

□少し体を動かすと、すぐに疲れてしまう

□息切れしゃすい

□汗が出やすい

□すぐ眠くなる

□体がだるい

□太り気味

●体質改善アドバイス

過労や睡眠不足、生ものを避けよう

過労を避け、よい睡眠をとりましょう。

食事は生ものや冷たいものを避け、なるべく火を通したものを食べましょう。

漢方治癒では、人参(にんじん)などの生薬を含む補気葉世辞く〕や茯苓(ぷくりょう)などの生薬を含むけんぴ薬脾薬んぴんやく)が処方されます。

●よく使われる漢方薬は

六君子湯

補中益気湯

参苓白朮湯

四君子湯

十全大補湯

●適応食材(薬膳)は

気の不足により島鵬概能が低下したタイプ。

肥満気味、むくみがある。

疲れやすく、息切れ、多汗、身体のだるさなどの症状が見られる。

・温性、平性、甘味、辛味

・益気補虚

・生もの、脂っぽいい物は注意

かぼちゃ

なつめ

牛肉

乾物類

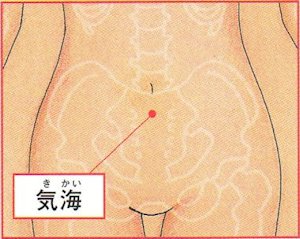

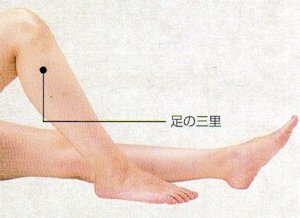

●適応経穴(ツボ)は

気海

足三里

●暮らしのポイント

太極拳やヨガ及びウォーキングなどの有酸素運動

過労や激しい運動は厳禁

2.血虚体質

血が不足し疲労感やめまいもあります。

●症状・特徴

からだに栄養を与え、精神活動を支える「血」が不足しているのが血虚です。

胃腸が弱く、摂取した食事を栄養として吸収できていない場合や、肝臓障害、慢性疾患、過労も原因となります。

女性の場合は、月経過多や不正出血、出産などによる失血でも血虚になることがあります。

血が不足することから、顔の血色が悪くなコたり、くちびるや爪の色が青白くなったりします。

また、目のかすみ、髪のパサつきや抜け毛、白髪も多くなります。

血には精神を安定させる作用があるため、血が不足すると眠りが浅くなり、疲労感やめまい、立ちくらみなども生じやすくなります。

特徴的な症状

□めまいをよ<感じる

□動悸をよく感じる

□肌が乾燥している

□髪がぱさっく

□唇や爪の色が悪い

□月経のときの経血量が少なく、生理が遅れたり止まったりする(女性)

□痩せ気味

□手足の引きつれやしびれの症状がある

●体質改善アドバイス

補血食材や補血薬で足りない血を補う

過労を避け、からだに血をめぐらせる補血食材のレバー(鶏、脚、縁定、いか、たこ、にんじん、ほうれん草などを杜極的に食べましょう。

漢方治様では、熟地芦{伽¢お公当帰1め制などの生薬を含む補血薬{ほけつやく〕が用いられます。

●よく使われる漢方薬は

四物湯

炙甘草湯

酸棗仁湯

●適応食材(薬膳)は

血量.または血の機能が不足している。

顔色は蒼白か黄色。

手足のひきつり、しびれ、不眠やめまい、便秘、経血量が少ないなどの症状がある。

・平性、甘味、偉味、酸味

・養血補虚

・ニガウリなど苦味は注意

レバー

黒豆

人参

ほうれん草

なつめ

温性や平性または涼性で、甘の味を含む食品をとるのがよい

唐辛子などの熱性で辛の食品のとりすぎに気をつける

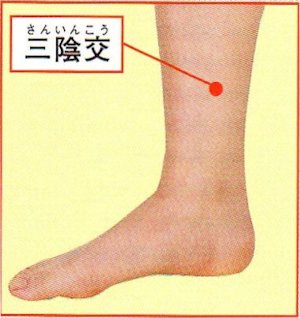

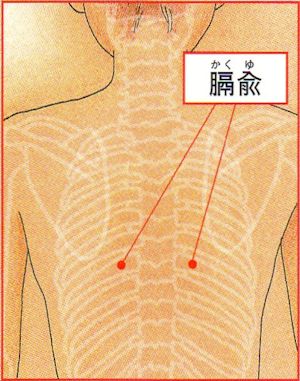

●適応経穴(ツボ)は

膈兪

三陰交

●暮らしのポイント

頭の使いすぎ、考えすぎ、思い悩みすぎなどは、できるだけ避ける

目の使いすぎや夜ふかしも禁物

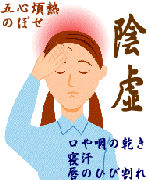

3.陰虚体質

水分不足によるのぼせやほてりの症状

●症状・特徴

リンパ液や尿、汗や`水、唾液など、体内の水分である「陰液」が不足し、からだのうるおいが不足しているのが陰虚。血虚が陰虚へと進行する場合もあります。

陰が不足するために陰陽のバランスが保てなくなり、陽が相対的に亢進ずる「虚熱」というのぼせやほてりなどの症状も認められます。

また、肌の乾燥や寝汗、体重減少などがみられることもあります。

原因としては、下痢や嘔吐、出血などによる体液の喪失のほか、関節リウマチなどの炎症や発熱を伴う個性疾患、ストレスや過労、睡眠不足、加齢、栄養不良、先天性の虚弱などが考えられます。

特徴的な症状

□手のひらや足の裏がほてる

□ほてりはとくに夕方から夜間に多い

□微熱や寝汗が出る

□痩せ気味

□便秘がち

□から咳が出る

●体質改善アドバイス

悪習慣を改善し運動で血をめぐらせてね!。

気虚や血虚などの体質や冷えの改善、喫煙などの生活習慣を改めることが必要でも軽い運動で血のめぐりを改善させましょう。

漢方治療としては、当帰にう赴桃仁1とうにん〕、牡丹皮惟たんび)などの生薬を含む活血薬ψっけっやく}を処方します。

しっかり睡眠をとって体内の水分をキープ

働きすぎなどの過労を避けましょう。

体内の陰液の減少を防ぐためにも、夜の23~3時の間はしっかり睡眠をとってね!。

漢方治癒では、麦門冬(ばくもんどう)沙参(しゃじん)生地黄(しょうじおう)などの生薬を含む補陰薬(ほいんやく)を処方します。

●よく使われる漢方薬は

六味丸

麦味地黄丸

杞菊地黄丸

●適応食材(薬膳)は

津液や陰血が不足しているタイプ。

痩せている人に多く、のどの渇きや空咳、不眠、ほてりなどの症状がある。

便は乾燥している。

・涼性、平性、甘味、三味.酸味の食材

・滋陰清熱

・ネギや生姜など辛味に注意

生カキのレモンかけ

豆腐

きゅうり

百合根

●適応経穴(ツボ)は

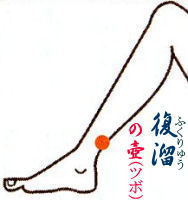

復溜

腎兪

●暮らしのポイント

夜はきちんと眠る

サウナなどで汗を出しすぎない

4.陽虚体質

からだを温められず冷えを強く感じる

●症状・特徴

からだのエネルギーである「気」の働きの中でも、特にからだを温める機能が低下し、強い冷えの症状がみられます。気虚が進行して起こることも。過労や睡眠不足、運動不足による冷えなど、生活習慣による場合のほか、先天的な胃腸虚弱や慢性疾患、老化も原因となります。寒がりで一年じゅう手足が冷たい、特に下半身がむくみやすく、未消化の下痢をしゃすい、顔色が白っぽい、頻尿で一回量の尿がうすくて多い、などの症状が認められます。外から冷えを入れないことが大事ですが、寒いからと使い捨てカイロなどを常用していると、からだが熱を作り出す力を弱めるので注意が必要です。

特徴的な症状

□手足や全身が冷える

□下痢をしゃすい

□トイレが近い

□インポテンツである〔男性)

□顔色の青白さが目立つ

□むくみが出ることがある

□生理痛があるが、温めると楽になる(女性)

□透明なおoものがたくさん出る(女性)

●体質改善アドバイス

首まわりを温めて冷たいものは控える

過労や睡眠不足を避け、からだを冷やさない生活を。下着を1枚多く着る、首や手首・足首を温める、生ものや冷たいものは摂取を控えるなどを心がけるとよいでしょう。

治癒では、附子(ぶし)などの生薬を含む温陽薬(おんようやく)が処方されます。

●よく使われる漢方薬は

人参湯

小建中湯

当帰四逆加呉茱萸生姜湯

●適応食材(薬膳)は

陽気不足で全身が冷え、脾や腎の機能か衰える。顔色は白く、むくみがち。

症状は冷え、下痢、温めると生理が楽になるなどの症状がある。

・温性、熱性、甘味、辛味

・温補陽気

・ニガウリなど苦味は注意

エビとクリの炒め物

えび

にら

トマト、かになど、寒性の食品はひかえる

甘と辛の食品をあわせてとる

野菜はなるべく温野菜にする

おすしやおさしみには、がり(しょうが)をあわせて食べる

●適応経穴(ツボ)は

命門

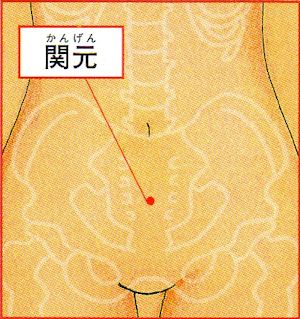

関元

●暮らしのポイント

体を冷やさないよう服装に気をつける(とくに下半身に注意する)

お風呂で身体を温める

代謝障害体質

気・血・津液のどれかの流れに滞りがある状態

5.気滞体質

ストレスによって体内で気の流れが停滞

●症状・特徴

体内をくまなくめぐる「気」の流れが、主に精神的なストレスによって滞ってしまうのが気滞です。

精神的なストレスを感じていなくても、暴飲暴食や生活リ.スムの乱れなど、からだがストレスを受けることでも症状が出やすくなります。

イライラしゃすく、便秘がちで、ガスがたまって胸やおなかが張りやすく、のどがつかえるような感じがすることもあります。

ため息をつきやすくなり、げっぷやおならも多くなります。

また、肝臓はストレスを受けやすいため、肝臓へのダメージもあります。

生活が不規則で忙し<、ストレスを発散できずに、頭で考えすぎてしまう現代人によくみられる症状です。

特徴的な症状

□イライラして怒りっぽい

□精神の抑うつが見られる

□ストレスをためやすい

□口が苦い

□げっぷやおなら、ため息が出やすい

□のどに物がつまったような異物感がある

□わき腹が張った感じがする

□偏頭痛がする

□月経前に乳房が張って痛む(女性)

□月経前症候群(PMS)の症状が見られる(女性)

●体質改善アドバイス

ぼ一つとする時間や運動でストレス発散しましょう。

軽い運動をして汗をかくなど、ストレス発散を心がけ、ぼ一つと何も考えない時間を1日5分でも持ちましょう。

ストレスを受けやすい肝膿を休ませるために23時前には就寝しましょう。

治療には、香附子(こうぶし)などの生薬を含む理気薬(りきやく)が処方されます。

●よく使われる漢方薬は

四逆散

逍遙散

半夏厚朴湯

●適応食材(薬膳)は

気の巡りが滞っているタイプ。

太り気味で顔色が暗い。

症状は、イライラや精神の抑うつ、食欲不振、PMS(月経前症候群)などがある。

・温性、辛味、苦味、酸味

・行気解鬱

・消化しにくい物は注意

鶏手羽のラベンダー焼き

レモンなどの柑橘類

ハーブ

香菜

痩せていて貧血ぎみの人は、酸の食品をあわせてとる

●適応経穴(ツボ)は

太衝

間使

●暮らしのポイント

軽いスポーツやジョギングなどで汗を出す

毎朝窓をあけ、深呼吸をする

6.瘀血体質

冷えて血のめぐりが悪化。

婦人科系のトラブルにも。

●症状・特徴

気虚、血虚、気滞などの症状が進行し、からだが冷えて「血」の循環が悪くなっているのが瘀血です。

冷えや外傷のほか、脂っこい食事や喫煙、飲酒などの生活習慣が影嚇している場合もあります。

皮膚のシミやあざ、目の下のクマ、肩こり、手足の先が冷える、足やおなかに静脈が浮き出るなどの症状が出やすくなります。

女性では、生理痛や生理不順のほか、経血に赤黒い血のかたまりが出やすく、不正性器出血、子宮筋腫など婦人科系のトラブルも多くみられます。

さらに、生理痛などで、からだの特定の部位に刺すような痛みが出やすいのも特徴です。

特徴的な症状

□青あざができやすい

□目の下のくまができやすい

□しみや日焼けのあとが残りやすい

□皮膚の色がくすんでいる

□肌がガサガサである

□生理痛がひどく、月経時の経血量も多い(女性)

□経血の中にレバー状の塊が混ざることがある(女性)

●体質改善アドバイス

悪習慣を改善し運動で血をめぐらせて。

気虚や血虚などの体質や冷えの改善・喫煙などの生活習慣を改めることが必要でも軽い運動で血のめぐりを改善させましょう。

漢方治療としては、当帰(とうき)、桃仁(とうにん)、牡丹皮(ぼたんび)などの生薬を含む活血薬(かっけつやく)を処方します。

●よく使われる漢方薬は

桂枝茯苓丸

冠心Ⅱ号方

●適応食材(薬膳)は

血が滞コて色が黒く、塊のようになった状態。

顔色は暗く、目の下にクマができる。

疼痛がある。肌が乾燥気味で、大便が黒い。

舌が紫暗。

・温性、辛味

・活血化於

・ニガウリなど苦味、寒涼性には注意。

山査子とミカンの皮茶

生姜

にら

米酢

いわしなどの青魚

五味では辛の食品をとるようにする

●適応経穴(ツボ)は

血海

三陰交

●暮らしのポイント

適度な運動をする

同じ姿勢を長く続けないよう、時々身体を動かす

7.痰湿体質

水分の代謝が落ちて過剰な水分をためこむ。

●症状・特徴

疲湿は、からだの水分代謝が悪くなっていて、必要のない水分までためすぎている状態のことです。

余分な水分を「湿」といい、その湿が固まってめぐりが悪くなったものを「痰」といいます。

水分のとりすぎだけでなく、胃腸の消化吸収能力の低下や、湿気の強い職場や住宅など、カビが生えるようなじめじめした環境での生活も原因になるとされています。

主な症状としては、倦怠感や手足のだるさ、冷えやめまい、頭痛、水っぽい痰や鼻水がよく出るなどです。

特に雨の日に調子が悪くなりがちです。

顔や足がむくみやすく、胃のあたりでポチャポチャ音がしたり、乗り物酔いしやすいのも特徴です。

特徴的な症状

●痰湿体質の場合

□体が重い

□胃がつかえる

□胸苦しい

□軟便が見られる

□むくみが見られる

□療がよく出る

□おりものが多い(女性)

□ぶよぶよとした水太りである

十

●湿熱体質の場合

□のどが渇く

□湿疹や吹き出ものか多い

□痩や鼻水が黄色い

●体質改善アドバイス

水の飲みすぎを避け胃腸を弱らせないで。

水分はのどが渇いたときに飲むようにしましよう。

胃腸を弱らせない生活も大事です。

治症では、茯苓(ぶくりょう)など尿から余分な水分を排泄する利水薬(りすいやく)や、白朮(びゃくじゅつ)など湿を取り除く化湿薬(かしつやく)を処方します。

●よく使われる漢方薬は

平胃散

五苓散

胃苓湯

●適応食材(薬膳)は

津液の流れや代謝に異常があり療湿カーたまっている。

肥満でむくみがあり、顔色は黄色い。

痰や疲労、眠さ、身体のだるさなどの症状。

・平性、温性、辛味、苦味、淡味

・燥湿化痰

・脂っぼい物、甘い物は注意

大根、クラゲ、昆布の酢の物、ねぎ、生姜、うり、白菜、はとむぎ

味付けを薄くする

●適応経穴(ツボ)は

陰両線

豊隆

●暮らしのポイント

適度な運動をする

その他の体質

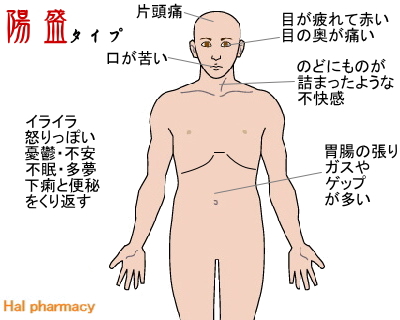

8.陽盛体質

●症状・特徴

「陽盛体質」では、体内の陰陽のバランスが崩れ、相対的に「陽気」が盛んになります。

L半身に「陽気」が集まり、Hの潜き、”の充血、赤ら顔、のぼせなどの熱症.状が現れるのが特徴です。

π臓の巾では、情緒をコントロールする肝に症状が出やすく、イライラや怒りっぽさ、興奮、またそれにともなって砺血圧になりがち。

また、春先にその傾向が強まります。

陽気が頭に昇らないようにするには、日ごろか.り足の裏の「湧泉」というツボをほ識しながら、座禅や深呼吸をするとよいでしょう。

食養では、貝、類が効果的。しじみやはまぐりの味噌汁のように、殻から成分が出るような調理をしてください。

また、晦齢の人は「陰虚体賢」の食材も合わせて摂ると有効です。

特徴的な症状

□目が充血している

□赤ら顔である

□高血圧である

□のどが渇きやすい

□イライラして、怒りっぽい

□興奮しやすい

□とくに春先にイライラしたり、興奮したりしやすい

●体質改善アドバイス

●よく使われる漢方薬は

釣藤散

柴胡加竜骨牡蛎湯

●適応食材(薬膳)は

身体が強く艘蹄概能が高ぶる体質。

赤ら顔で.声か高く.呼吸が荒い。

のどの渇き多争汗.食欲旺盛など.

・涼性、寒性、苦味、甘味

・河魚清火

・辛味良材は逝ける

セロリとコンニャクの妙め物

牡蠣の殻(ミネラル分多く)

にがうり

●適応経穴(ツボ)は

行間

風池

百会

丘墟

●暮らしのポイント

座禅や瞑想、または養生気功(太極拳など)などによって、心を落ち着かせる

9.腎陽虚体質

●症状・特徴

腎に貯蔵されている「先天の精一↓P2i〇一」は生命力の根源であり、それが衰退しているのが最H虚」です。先天的な虚弱や老化現象によって、泌尿器や牛殖器の機能、および脳機能や足腰に衰えが現れるのが特徴です。この体質は冷えをともなう「腎陽虚体質」と、ほてりや口の乾きをともなう「腎陰虚体質」に分けられます..

特徴的な症状

□耳鳴りがする

□難聴である

□夜間尿の症状がある

]足腰が弱くなっている

□健忘の症状がある

+

□寒がりである

□冷え性である

●体質改善アドバイス

過剰な性行為や流慶、人[中絶などは、腎の粘気を消耗するので、注意が必要です。また、足腰を冷やし続けると、腎の陽気が消耗するので気をつけましょう。黒い食材や粘りのある物には、臥Hを補う物が多いのでおすすめです。ただし塩分の摂り過ぎは、幣の陰気を消耗しゃすいので注ほが必要です。

●よく使われる漢方薬は

六味丸

杞菊地黄丸

八味地黄丸

牛車腎気丸

●適応食材(薬膳)は

くるみ

山芋

●適応経穴(ツボ)は

腎兪

太渓

復溜

関元

●暮らしのポイント

ゆっくりと大股で散歩をする

身体を冷やさないように気を付ける

10.腎陰虚体質

●症状・特徴

腎に貯蔵されている「先天の精一↓P2i〇一」は生命力の根源であり、それが衰退しているのが最H虚」です。先天的な虚弱や老化現象によって、泌尿器や牛殖器の機能、および脳機能や足腰に衰えが現れるのが特徴です。この体質は冷えをともなう「腎陽虚体質」と、ほてりや口の乾きをともなう「腎陰虚体質」に分けられます..

特徴的な症状

□耳鳴りがする

□難聴である

□夜間尿の症状がある

]足腰が弱くなっている

□健忘の症状がある

+

□身体が痩せぎみである

□のほせやほてりが出やすい

●体質改善アドバイス

過剰な性行為や流慶、人[中絶などは、腎の粘気を消耗するので、注意が必要です。また、足腰を冷やし続けると、腎の陽気が消耗するので気をつけましょう。黒い食材や粘りのある物には、臥Hを補う物が多いのでおすすめです。ただし塩分の摂り過ぎは、幣の陰気を消耗しゃすいので注ほが必要です。

●よく使われる漢方薬は

六味丸

杞菊地黄丸

八味地黄丸

牛車腎気丸

●適応食材(薬膳)は

山芋

百合根

黒ゴマ

黒豆

●適応経穴(ツボ)は

腎兪

太渓

復溜

関元

●暮らしのポイント

夜更かしをしないようにする

ゆっくりと大股で散歩をする