インフォメーション

ハル薬局は1987年設立以来、30年以上にわたる歴史がある漢方薬局です。

「Health Care」専門店として健康に関する相談とアドバイスをするスタイルをとってきました。

健康に関するお悩みがございましたら、近所にある薬局と同様にお気軽にご相談ください。

■ハル薬局へのお問い合わせ

TEL: 03-3686-5709、 営業時間:平日 10:00〜19:00 (日祝定休)

『病気が治ると笑顔に戻ります。そして、その家族が笑顔になります。』

漢方・生薬を通じて人々の健康に役立つことに夢と誇りをもち、薬剤師一人ひとりが誰からも信頼される人であること。「患者様のハル薬局」が、たしかな未来に導く担い手になることを目指していきます!

ランキング

-

ツムラ62防風通聖散エキス顆粒(医療用)189包(63日分)

15,545円(税込)

1

肥満からくる生活習慣病を予防し改善する漢方薬

-

ツムラ54抑肝散エキス顆粒(医療用)42包(2週間分)  4,314円(税込)

4,314円(税込)

2

精神神経症、認知症、パーキンソン病、夜泣き、不眠症、神経性斜頸、夜の歯ぎしり

-

ツムラ109小柴胡湯加桔梗石膏エキス顆粒(医療用)42包(2週間分)

9,825円(税込)

3

のどが腫れて痛む、ことに熱がある

-

ツムラ100大建中湯エキス顆粒(医療用)189包(31.5日分)  13,135円(税込)

13,135円(税込)

4

腸閉塞(イレウス)、慢性胃炎、慢性腸炎、胃下垂、腹痛に

-

ツムラ27麻黄湯 エキス顆粒(医療用)189包(63日分)

14,509円(税込)

5

無汗で発熱性の悪性の病気の初期に効く漢方の妙薬

-

ツムラ125桂枝茯苓丸加ヨク苡仁エキス顆粒(医療用)42包(2週間分)

3,713円(税込)

6

にきび、しみ、手足のあれ、月経不順、血の道症に

-

ツムラ68芍薬甘草湯エキス顆粒(医療用)42包(2週間分)

3,590円(税込)

7

こむら返りや筋肉や手足のけいれんを鎮め痛みを和らげる漢方薬

-

ツムラ1葛根湯エキス顆粒(医療用)42包(2週間分)

3,408円(税込)

8

風邪の初期、寒気、鼻かぜ、頭痛、肩こり、筋肉痛、上半身の神経痛に

-

ツムラ122排膿散及湯エキス顆粒(医療用)42包(2週間分)  3,713円(税込)

3,713円(税込)

9

疼痛(とうつう)を伴う化膿性の腫れ物、中耳炎、痔瘻(じろう)、ニキビ

-

ツムラ41補中益気湯エキス顆粒(医療用)189包(63日分)  29,645円(税込)

29,645円(税込)

10

夏バテ、やせ過ぎ、疲労倦怠、低血圧症、慢性胃腸炎、虚弱体質

-

ツムラ125桂枝茯苓丸加ヨク苡仁エキス顆粒(医療用)189包(63日分)

17,244円(税込)

11

にきび、しみ、手足のあれ、月経不順、血の道症に

-

ツムラ54抑肝散エキス顆粒(医療用)189包(63日分)  19,051円(税込)

19,051円(税込)

12

精神神経症、認知症、パーキンソン病、夜泣き、不眠症、神経性斜頸、夜の歯ぎしり

クラシエ・コタロー入荷しました

東洋医学とは

お疲れ様です。この

「EC Web」をご覧いただき、大変ありがとうございます。

40代から50代は、体の変化が始まり、健康への意識も高まる時期ですね。

ホルモンの減少による更年期は辛いですが、それだけに家族の健康にも敏感で、ケアしてあげたい気持ちも高まる時期でもあります。

身近な年上の方には「辛さを軽減して、いつまでも元気でいてほしい」こんな想いの方も多いでしょう。

昨今、西洋医学の発展は目覚ましく、原因をピンポイントまで見つけ出して、悪い部分を治したり、手術で切り取ったりする技術に優れていることは、ご存知ですね。

一方で、東洋医学はどうでしょうか。「よくわからない」「長く続けないと効果が出ないのでは?」そう考えて敬遠している方も多いですね。

それは、とても勿体無いことですね!。

漢方薬は身体にも精神にも、優しい治療ができますよ。

風邪や腹痛など日常起こりやすい不調も、体質を知っていれば、毎日のちょっとした工夫で体調管理ができます。

徳川家康は漢方を愛用し、ご存知のように長生きして、多くのお子さんを遺したという歴史もあります。

また漢方はネガティブな疾患に対する改善だけではありません。

楊貴妃をはじめ、歴史上の女性たちは、美容や若返りのためにも漢方を利用してきたのです。

「漢方薬」という言葉を聞いて、何を連想するでしょうか?「民間療法」「病院とは違う治療法」「長期間飲む高い薬」。あるいは、「体に優しい」「自然治癒」。

しかし、それらはすべて情報不足による偏った考え方だったのだと、実感しました。

身体の調子は、体力や気力、ストレスなど、さまざまな要因で毎日変わっています。

季節や気候によっても、体質は変化します。バランスをその人に合わせて整えたり、抑えたり、能力を引き出す手助けをしてくれるのが「漢方薬」です。

正しく理解すれば、これほど理にかなった治療方法はないのです。漢方の考え方を知り、自分に適した漢方に出合って、毎日がもっといきいきと楽しくなります。

漢方を知ることは、自分の心と体を見つめなおし、いたわることに通じます。

あなたも自分に合った

漢方生活を始めてみませんか?

体内の不足を補い(補)、多すぎを抑える(瀉)

対策として食事ではタンパク質と抗酸化物質を積極的に取り、日中に座ったままでいない、体を動かすことを意識しています。

それでも何となくの不調を感じるとき、

補中益気湯(ほちゅうえっきとう)を服用します。

のどが痛いなど明らかに不調があるときは

麻黄附子細辛湯(まおうぶしさいしんとう)を使用します。

そうすると寝つきが良く、翌日には復活して元気にがんばれます。

コロナ禍で病棟に密着取材する際にも、体調を整えるためにこれらの漢方薬に随分とお世話になりました。

出張先で疲労を感じ、しかも冷房の効いたホテルの部屋で休む際、『このまま寝ると風邪をひきそうだ』というときに

補中益気湯を服用します。

ぐっすり眠れて翌朝に良い目覚めなんですよ。

「西洋医学の手法」でも効果が認められた

<東洋医学を西洋医学の手法で分析し、その効果が認められつつあることに言及している>と結ばれています。

今年は6月から暑い日が続き、体調を崩しやすくバテやすいですね!。

今こそ、西洋医学の手法でも効果が認められた漢方薬を使ってみるのもいいのではないかと考えたのです。

「胡散臭い(うさんくさい)」イメージの理由

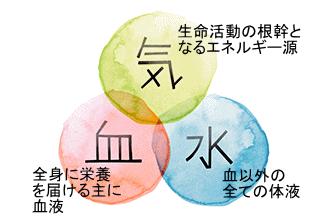

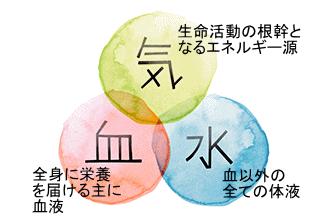

東洋医学といえば、その人の体調と体質を表すために「表裏」「虚実」「寒熱」「気・血・水」という4つの物差しを使います。

これら4つを合わせて「証(しょう)」という見方がされます。

しかし、証によって処方する形が、漢方薬が非科学的だとか胡散臭い(うさんくさい)といわれてしまう理由でもあると思いますね!。

【ここに本文を記入してください】

東洋医学の診断の際には『その人の証をとる』という言い方をしますよね。

まったく違う病気だけれども同じ治療をする『異病同治』、また一方で、同じ病気だけれどもその人の症状に応じて薬を変える『同病異治』という言葉もあります。

例えばよく知られる葛根湯(かっこんとう)は、風邪の引き始めや肩こりに適応があるとされていますし(異病同治)、AさんとBさんが同じ“風邪のひき始め”であっても、体質に合わせて違う漢方薬を処方する(同病異治)ということです。

その考え方は否定されるものではありませんが、あくまで、西洋医学の視点で東洋医学を捉える試みをしています。

また細胞実験や動物実験の報告も多数紹介していますが、『〜に効く』と記した漢方薬についてはすべて、人を対象に臨床試験を行い、有効性が確認できたものを取り上げているのです。

葛根湯葛根湯は臨床試験で市販の総合感冒薬と同等の効果があることが報告されています

「なぜ効くのか」は、西洋医学的な手法で科学的根拠が証明された東洋医学を扱っている、ということです。

コロナ後遺症に効く「補中益気湯」

時々服用している

補中益気湯については、同書で下記のように紹介されています。

補中益気湯には、抗疲労作用のあるニンジンや、抗炎症作用を持つソウジュツやサイコなど10種類の生薬が含まれます。

補剤のなかで最も使われていて、体力虚弱で元気がない人の消化機能の衰弱や倦怠感の改善に用いられています。

人を対象にした臨床試験でも、がんの手術後や化学療法中の体力維持・回復などで効果が報告されています。

臨床モデルにおける補中益気湯の免疫制御作用

「補剤」とは、健康な体に必要な「気力」や「体力」「血液」などを補うと考えられる漢方薬のことです。

主なものとして3つ「

補中益気湯」「

十全大補湯(じゅうぜんたいほとう)」「

人参養栄湯(にんじんようえいとう)」が挙げられますね。

新型コロナウイルス感染症に対しても、予防や後遺症症状を緩和するために多く使われました。

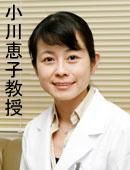

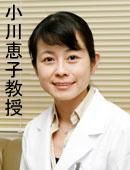

広島大学の小川恵子教授らが行った臨床試験では、医療従事者に

補中益気湯と

葛根湯を継続的に服用してもらったところ、免疫機能の強化や感染率の低下、症状の悪化を防いだことが報告されています。

そして免疫機能に作用するメカニズムへと話は続いていきます。

生薬に含まれるどの成分が薬理成分として働いているのかもわかってきているといいます。

身体内の不足を補い、多すぎを抑える

漢方薬が難しいのは、ひとつの薬にさまざまな生薬が含まれていることです。

しかも生薬は、もともとが葉っぱや動物の臓器だったりして、それ自体が混合物といえます。

ですから

“何がどう効くのか”という説明がなかなか難しいのです。

ひとつの漢方薬には、数十〜数百種の生薬(成分)が含まれます。

対して西洋薬は、基本的にひとつの成分で作られ、身体内の特定箇所にピンポイントで強く作用するためわかりやすいです。

簡単に言うとアレルギー性鼻炎の薬なら、体内でアレルギー症状を引き起こすヒスタミンが受容体に結合することを防ぐことで、アレルギー症状を止める仕組みです。

対して漢方薬の場合は、本当にさまざまな物質が入っているため、服用する人にいろんな作用をおよぼしてくれます。

服用する人の体質に合わせて働くという側面

腸の免疫を高める漢方薬として知られる『

大建中湯(だいけんちゅうとう)』は、便秘気味の人が服用すればお通じが良くなるし、下痢気味の人ならそれが治まる作用があります。

抗炎症作用を持つカンゾウ、腸の機能を高めるニンジン、腸の血流を良くするサンショウなどの4種類の生薬を含み、腸内細菌を介して腸炎を抑制するというメカニズムが解き明かされています(理化学研究所生命医科学研究センターの免疫学者である佐藤尚子博士らが行った研究)。

つまり、その人の体の中で足りないものを補い、あるいは多くなりすぎたものを抑える仕組みが漢方薬にはあるのでしょうね!。

漢方薬が「効きすぎる」可能性は低い

それでは漢方薬に“薬の効きすぎ”はないのだろうか?

バランスが崩れているものを元に戻すという仕組みで成り立っているのが東洋医学です。

数多くの検証結果を確認しても、薬を服用するときに期待する効果が出すぎて困るということはないだろうと考えています。

例えば睡眠薬を服用して翌朝も眠くて→というような期待する効果(ここでは眠気)が過剰になる可能性は低い。

ただし、望んでいない効果=副作用はありえます。

漢方薬のみではなく西洋薬を含めて処方する臨床経験が豊富であるため、読者に有益な「薬の選び方」を教えてくれると思ったからです。

"舌が白い"は胃腸機能低下のサイン…漢方の専門医が説く「自分でチェックできる」2つのポイントとは?

「今からおよそ25年前、2001年に医学部の医学教育モデル・コア・カリキュラムに『和漢薬を概説できる』と記載された」のです。

それ以降、薬学部、看護学部、歯学部でもカリキュラムの中で『漢方薬を勉強しましょう』という姿勢がとられるようになりました。

明治時代から始まった西洋医学中心の医学に足りない面がある、だから治療の中で漢方薬も使っていかなければいけないと、この20年で国が見直し始めたということです。

そしてやっとこの15年で漢方薬がどう効くのかが、わかってきました。

科学の進歩によって、漢方薬に使われているひとつひとつの薬草(生薬)の薬理作用が解明され、漢方薬を服用すると、どのように血液中に分解され、吸収され、効果が出るのかといった体内での代謝(漢方薬がどんな形に分解されて、どの遺伝子に作用するのか)が明らかになってきたのです。

逆に考えると、それまでは「漢方薬がどうして効くのか」がわからなかった。

だから東洋医学的な見立て、「証」に頼った処方が主流になり、「漢方薬はよくわからない」と敬遠される面もありました。

漢方薬の研究報告はものすごくたくさんありますが、中には眉唾(まゆつば)のようなデータも紛れていました。

しかし、ここ15年のデータは英語の論文になったものも多く、誰が読んでも納得できる研究報告が増えてきています。

薬理効果が証明されている漢方薬

だが最近わかるようになってきたからこそ、はるか前に医師になった人は漢方医学が科学的に証明されていることを知らない可能性もあり、また若い医師でも十分に漢方薬の薬理効果を勉強している人が少ないのが現状といいます。

どういう作用を持っていて、どのような病態で使うと、どう働くかを知らないから、適切に処方できない。

そのために実際の現場では漢方薬が効いたり効かなかったりという結果を招いてしまうことが少なくありません。漢方薬のすべてがわかっているわけではありません。

けれども現代医学で解明され、薬理効果が証明されている漢方薬を正しく使うだけでも、患者さんは理解しやすいし、早く良くなります。

漢方医学の薬理効果と病態生理(人が病気になったとき、異常を起こしている原因は何なのか)を理解し、漢方的な診断の治療を選択する、その裏付けとして西洋医学的診断を合わせてマッチすれば正しい形になる、と考えます。

診断、治療、処方の選択肢のひとつに、漢方医学があるイメージです。

今は「夏バテの期間」が長期化している

「病の予防的に

補中益気湯を服用するのはどうか?」と聞いてみると、「保険診療では予防医学は認められていません。

補中益気湯を予防医療に処方することは禁忌です。やっちゃダメです」とばっさりです。

いつも市販の漢方薬を購入して服用しているので、「それなら市販薬では?」と再度質問すると、「市販薬の購入は個人の自由です。

ただし仮に副作用が起きても個人の責任ですよ」と厳しい答えです。

本来医学的に夏バテという基準はないので、病院で体の不調を訴えても、治療の対象にはなりません。しかし暑さによって体への負担が増した結果、さまざまな機能が低下した状態になっています。

確かに

補中益気湯は別名“医王湯(いおうとう)”とも呼ばれ、医薬品の王様ともいわれました。それでも10人いたら10人に合うとは言えません。

やはり診断が必要で、誰でも

補中益気湯を飲めば夏バテに効くというのはありえません。

夏が苦手で食が細くなるなら

胃苓湯(いれいとう)、夏バテで元気がなくなるなら

清暑益気湯(せいしょえっきとう)が良いといいます。

ちなみに健康保険適用の医療用漢方製剤は、現在148種類あります。

このうち「暑気あたり(夏の暑さのために体調を崩すこと)」に保険適応がある医療用医薬品は、

胃苓湯、

清暑益気湯のほか、四苓湯(しれいとう)、

五苓散(ごれいさん)、

柴苓湯(しれいとう)の5つです。

さらに過去と比較して夏バテの期間が長期化し、「ひとつの漢方薬ではとても対応できない」と強調されています。

治療の必要がある場合には、健康保険適用で漢方薬を処方しますが、最近は夏に

補中益気湯を処方するケースが減りました。

年間約1万人の患者さんが受診し、いわゆる夏バテと思われる人に

補中益気湯を処方したのは、10人に1人くらいの割合でしょうか。

コロナ禍を境に運動習慣がなくなる、飲み会など憂さ晴らしの機会も減るなど生活スタイルが大きく変化したのと、コロナ以外でも感染症が多発しています。

加えて夏の暑さが数カ月にわたって続くのですから、ひとつの漢方薬ですべてのシーンを支えるのは難しいのです。

舌を見れば消化管の機能がわかる

漢方薬を選ぶ前に、「早めに自分の調子の悪さを見つけて手を打つこと」です。

自分で体調を管理する2つのポイントを教えてくれました。まずは「舌」です。

口の入り口から肛門まで管になっていて、これを消化管といいます。

消化管の中にある臓器はそれに関連しますから、舌を見ることで消化管の機能がわかります。

子どもの頃、プールで唇が青紫になった人を見ませんでしたか?。血流が悪ければ青くなるのです。それは舌だって同じです。

舌の色が青紫に近ければ血流が悪い、すなわち胃腸の調子が悪いのです。

それでは、よくみられる“舌が白っぽい”は?

慢性的な胃炎があると免疫力が低下し、舌がコーティングされて(菌がついて)白くなります。

実際に胃カメラを行うと、胃の表面の粘膜の状態とほぼ一致するのです。胃腸の調子がさらに悪くなると、舌の表面の色が白から黄色、茶色から黒にもなっていきます。

一番いいのは、「ピンク色」。毎日自分の舌の色をチェックして、色が悪いなと感じたら、食事量を減らす、脂ものは避けて鍋物にするなど、胃腸を労るような食生活を心がけるといいそうです。

もうひとつのチェックポイントは「便」

『ブリストル・スケール分類』で、便の硬さを見ることで消化管の通過時間がわかります。3か4の普通便であれば、胃腸の働きが良く、腸内環境が良いといえるでしょう。

免疫力は腸が司りますから、病気になりにくい状態ですね。

一方でコロコロ便であれば、消化管の通過時間が長く、100時間とされています。運動量を増やしたり、食物繊維や適宜水分を摂取して排便を促すといいかもしれないです。

また夏でも湯船に浸かって体を温めることもお勧めといいます。

まとめると、舌と便のセルフチェックで不調の兆しを見つけ、まずは自分でケアをすることです。

それでも体調がすぐれないときには「医療機関を受診してほしい」です。

体調を崩したときはむしろいいチャンスで、何でも相談できるかかりつけ医を見つけるつもりで病院にかかってほしいんです。

いつも患者さんに、『3人の医師に診てもらいなさい』と勧めるんですよ。

一人はすぐ診てくれ、風邪に対処できる薬などをぱっと処方してくれる近所の医師、もう一人は入院施設がある病院に勤める医師。そうすれば休日などで緊急事態が起きた際にも、対応してくれます。

そして3人目は、総合的に診られる医師。3人いれば大丈夫ですよ。

一人だけでは医師の主観による治療が進められたり、肝心なときに診てもらえないなど「“困った事態”が起きる可能性が高いのではないか」と話します。

夏風邪は「48時間以内」に服用

かかりつけ医を探しながら、同時に「自分に合う薬」を見つけることも大切といいます。

一例として、風邪の漢方薬を挙げてくれました。

体調を崩す、風邪をひくときにはのどからくるか、鼻からくるか。自分がどのパターンで初期症状が出るか確認してください。

一般的な例として、鼻から風邪が始まる症状の人の場合は

小青竜湯(しょうせいりゅうとう)を、のどから始まるときには

麻黄附子細辛湯を処方します。

どちらも症状が出てから48時間以内に服用すること。その知識をもとに医師に処方してもらうのがベストですが、市販薬で試してみてもいいでしょう。

薬が合えば、次回の不調時もそれを使えますね。

48時間以内というのは、ウイルスが増殖する前に漢方薬という援軍を送り込めば、自身の免疫力を高めて対抗できるからです。

漢方薬の場合、こうした一時的な服用よりは、“体質改善”という理由のもとに何年も何十年も服用している人が少なくないです。

薬は調子を崩したときに飲むものであって、「ずっと服用」には否定的です。

どんな薬でもいい作用があれば、必ずマイナスの作用があるからです。先日も『漢方薬を2年間服用したけれど治らない』という患者さんが来局しました。

2年も飲んで治らないのは、適切な処方ができていないからでしょう。

実際に服用している薬を見直せば、あっという間に不調が改善する患者さんが多いです。

西洋薬はピンポイントで効く。そして漢方薬はピンポイントの隙間を埋めるように存在します。

癌(がん)であればつらい症状を和らげられるし、認知症にも周辺症状に効果があります。

パーキンソン病患者に

六君子湯(りっくんしとう)という漢方薬を勧め、回復へ導いたことがあるといいます。

ドーパミンと呼ばれる神経細胞が減少するパーキンソン病は、筋肉がこわばり手足が動かしにくくなって歩きにくくなったり、手が震えたりという症状が出ますが、人によっては消化機能の働きも悪くなり、食欲が低下します。

『どんどん痩せ細って心配です。何か良い薬はないでしょうか』と患者さんのご家族から相談され、

六君子湯を提案しました。

「治す力を上げる」という意識で選びたい

(『東洋医学はなぜ効くのか ツボ・鍼灸・漢方薬、西洋医学で見る驚きのメカニズム』)によると、

六君子湯には抗炎症作用を持つソウジュツや胃液の分泌を促進するチンピなど8種類の生薬が含まれ、食欲不振に効果的です。

臨床試験では、単なる食欲不振だけでなくさまざまな病気に付随する胃の不調の改善も報告されているといいます。

このパーキンソン病の患者さんも服用して数週間後、『もりもり食べ始めました』とご家族から報告がありました。

また夏に起きやすい「就寝中のこむらがえり」にも

芍薬甘草湯(しゃくやくかんぞうとう)という漢方薬が確実に効きます。

夏は冷房など急激な温度変化で筋肉が収縮したり、発汗や脱水によって「こむらがえり」が起きやすくなります。

芍薬甘草湯はスピーディに効きますよ!。

ランダム化比較試験(※臨床試験に参加する対象者をランダムに分けて、評価したい治療法と別の治療法を行って比較する試験。

これで有効性が示されれば「効く」といえる)で、

芍薬甘草湯を服用すると、こむらがえりの頻度が減少したことが確認されています。

頻繁にこむらがえりを起こす患者さんには『枕元にペットボトルの水と

芍薬甘草湯を置いておいて』と話します。

「不調の兆し」は自分で見つけましょう。そして身体が本来の動きを取り戻せるよう、「治す力を上げる」という意識で漢方薬を選びたいですね!。

東洋医学とは?

東洋医学は古代中国文明に発祥し、東アジア一帯に広がり、各地域で受け継がれ発展し、19世紀に近代医学が導入されるまで、東アジア各国の国民の医療を担ってきた医学です。

現代でも日本、中国、韓国などで伝統医学として尊重され、医療に貢献しています。

また、近年では世界各地でも受け入れられ、現代医学を補完する代替医学の代表として期待されています。

世界の伝統医学や代替医学の中でも、東洋医学は理論体系が最も整い、治療手段も豊富で、実用性の高いのが特徴です。

現代医学では治療が困難な難病や生活習慣病に有効なこともあり、世界各地の医療に取り込まれるようになりました。

五臓六腑が協調的に働き、それを経絡システムが連絡し、気・血・津液が流動するという身体観、身体機能が衰えたり、病邪が働きかけて健康を損なうという病理認識、病理状態を認識する診断技術、治療法を決定する弁証論治という診断治療システムを系統的に解説することを心がけました。

![]() 4,314円(税込)

4,314円(税込)

![]() 13,135円(税込)

13,135円(税込)

![]() 3,713円(税込)

3,713円(税込)

![]() 29,645円(税込)

29,645円(税込)

![]() 19,051円(税込)

19,051円(税込)

![]() 3,713円(税込)

3,713円(税込)

お疲れ様です。この「EC Web」をご覧いただき、大変ありがとうございます。

お疲れ様です。この「EC Web」をご覧いただき、大変ありがとうございます。 徳川家康は漢方を愛用し、ご存知のように長生きして、多くのお子さんを遺したという歴史もあります。

徳川家康は漢方を愛用し、ご存知のように長生きして、多くのお子さんを遺したという歴史もあります。 コロナ禍で病棟に密着取材する際にも、体調を整えるためにこれらの漢方薬に随分とお世話になりました。

コロナ禍で病棟に密着取材する際にも、体調を整えるためにこれらの漢方薬に随分とお世話になりました。 東洋医学といえば、その人の体調と体質を表すために「表裏」「虚実」「寒熱」「気・血・水」という4つの物差しを使います。

東洋医学といえば、その人の体調と体質を表すために「表裏」「虚実」「寒熱」「気・血・水」という4つの物差しを使います。 【ここに本文を記入してください】

東洋医学の診断の際には『その人の証をとる』という言い方をしますよね。

【ここに本文を記入してください】

東洋医学の診断の際には『その人の証をとる』という言い方をしますよね。 時々服用している補中益気湯については、同書で下記のように紹介されています。

時々服用している補中益気湯については、同書で下記のように紹介されています。 広島大学の小川恵子教授らが行った臨床試験では、医療従事者に補中益気湯と葛根湯を継続的に服用してもらったところ、免疫機能の強化や感染率の低下、症状の悪化を防いだことが報告されています。

広島大学の小川恵子教授らが行った臨床試験では、医療従事者に補中益気湯と葛根湯を継続的に服用してもらったところ、免疫機能の強化や感染率の低下、症状の悪化を防いだことが報告されています。 ひとつの漢方薬には、数十〜数百種の生薬(成分)が含まれます。

ひとつの漢方薬には、数十〜数百種の生薬(成分)が含まれます。 抗炎症作用を持つカンゾウ、腸の機能を高めるニンジン、腸の血流を良くするサンショウなどの4種類の生薬を含み、腸内細菌を介して腸炎を抑制するというメカニズムが解き明かされています(理化学研究所生命医科学研究センターの免疫学者である佐藤尚子博士らが行った研究)。

抗炎症作用を持つカンゾウ、腸の機能を高めるニンジン、腸の血流を良くするサンショウなどの4種類の生薬を含み、腸内細菌を介して腸炎を抑制するというメカニズムが解き明かされています(理化学研究所生命医科学研究センターの免疫学者である佐藤尚子博士らが行った研究)。 どういう作用を持っていて、どのような病態で使うと、どう働くかを知らないから、適切に処方できない。

どういう作用を持っていて、どのような病態で使うと、どう働くかを知らないから、適切に処方できない。 いつも市販の漢方薬を購入して服用しているので、「それなら市販薬では?」と再度質問すると、「市販薬の購入は個人の自由です。

いつも市販の漢方薬を購入して服用しているので、「それなら市販薬では?」と再度質問すると、「市販薬の購入は個人の自由です。 口の入り口から肛門まで管になっていて、これを消化管といいます。

口の入り口から肛門まで管になっていて、これを消化管といいます。 一方でコロコロ便であれば、消化管の通過時間が長く、100時間とされています。運動量を増やしたり、食物繊維や適宜水分を摂取して排便を促すといいかもしれないです。

一方でコロコロ便であれば、消化管の通過時間が長く、100時間とされています。運動量を増やしたり、食物繊維や適宜水分を摂取して排便を促すといいかもしれないです。 また夏に起きやすい「就寝中のこむらがえり」にも芍薬甘草湯(しゃくやくかんぞうとう)という漢方薬が確実に効きます。

また夏に起きやすい「就寝中のこむらがえり」にも芍薬甘草湯(しゃくやくかんぞうとう)という漢方薬が確実に効きます。 現代でも日本、中国、韓国などで伝統医学として尊重され、医療に貢献しています。

現代でも日本、中国、韓国などで伝統医学として尊重され、医療に貢献しています。